マーケティングのフレームワークに「4C分析」という考え方・理論があります。

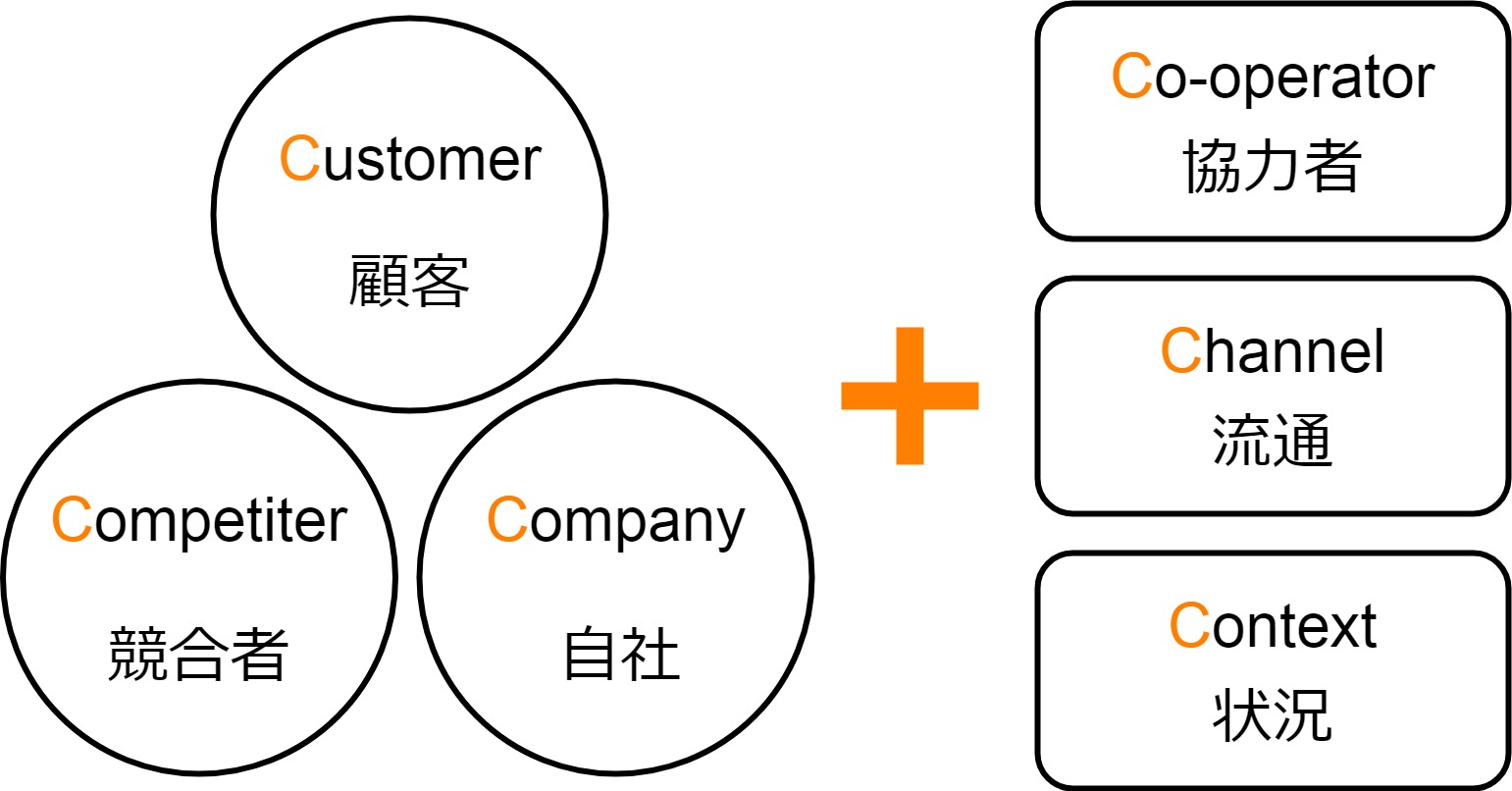

4C分析は、顧客(Customer)・競合(Competitor)・自社(Company)の3つの要素について調査・分析する3C分析に、頭文字がCで始まる、新たな4番目の要素を追加したフレームワークです。

「4C分析」には、4P分析と一緒に紹介されることが多い、顧客分析のための4C分析もありますが、今回紹介する4C分析とは内容が全然違います。

4C分析は3C分析と同様、ビジネスを成功させるための、重要成功要因(KSF:Key Success Factor)を発見するために行います。

一方、顧客分析の4Cは、重要成功要因を発見するために使うこともできますが、主な目的としては、顧客のニーズやウォンツなどを調べて分析するために行います。

目次

4C分析の新たな4番目の「C」

4C分析の3つのCは、3C分析と同じく、「Customer(カスタマー):顧客」、「Competitor(コンペティター):競合者」、「Company(カンパニー):自社」、です。

そして、4番目の新たなCが何か?については、候補が3種類あります。

- Co-operator(Collaborator):協力者

- Cannel:流通

- Context:状況

Co-operator:協力者

4C分析の、4番目のCの1種類目の候補は、「Co-operator(コオペレーター)」または「Collaborator(コラボレーター)」です。

Co-operatorもCollaboratorも「協力者」という意味です。

ビジネスでは、成功のために協力し合うビジネスパートナーが存在していることも多いです。

そして、ビジネスパートナーなど、自分(達)に協力してくれる支援者・協力者の存在が、自分(達)のビジネスの成功にとって、非常に大きな影響を与えていることも多いです。

しかし、3C分析では、協力者について調査・分析するようなフレームワークにはなっていませんでした。もしかすると、Company(自社)について調査・分析をすることで、自社のビジネスパートナーなどの協力者の存在について注目して情報を得ることができるかもしれません。

ただ、自社分析を行う時に、必ず協力者の存在について調査・分析がされるかは、3C分析をする人によって決まってしまう可能性が高いです。

そのため、4番目のCにCo-operator(Collaborator)を設定することで、協力者について必ず調査・分析するように意識付けることができます。

Co-operator(Collaborator)に関する協力者分析では、自分(達)にとっての協力者とはどのような存在か?、どのような協力者が現在いるか?、協力関係になれる個人・企業・団体などはあるか?、どのようにすればお互いに協力関係を築けるか?、協力者から自分(達)が得られるメリットと自分(達)が協力者に提供できるメリットは何か?、など協力者についての情報を集めて分析します。

提携しているビジネスパートナーや協力者が、自分(達)のビジネスの成功にとって重要な要素である場合は、Co-operator(協力者)に関する調査・分析を4C分析に含めるようにすると良いでしょう。

Cannel:流通

4C分析の、4番目のCの2種類目の候補は、「Channel(チャネル、チャンネル)」です。

Channelは「流通」という意味を表す言葉です。

ビジネスで、商品・サービスを届けるための流通方法は、非常に重要です。

なぜなら、どれだけ自分(達)の商品・サービスの質が良かったとしても、商品・サービスをお客さんとなる相手に届けることができて初めて、お客さんは「購入する」などの行動をすることができるからです。そして、売上が上がるなどビジネスが成功する結果を得ることになります。

4C分析でのChannel(流通)とは、商品をトラック・電車・飛行機などでどのように運ぶかという単なる物流だけではありません。

メーカーから商社や卸を通して小売店へ移す中間流通の仕組みを採用するかどうか、どの中間流通の業者を選択するか、現在はどのような販売ルートを構築しているか、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌・インターネットなどどのようなメディアや媒体を使って商品・サービスの存在をお客さんに知らせるのが良いか、など様々な意味でいかに顧客に商品・サービスを届けるかについて情報を収集して分析します。

Context:状況

4C分析の、4番目のCの3種類目の候補は、「Context(コンテクスト)」です。

Contextは「文脈」「状況」「環境」を意味する言葉です。

4C分析でのContext(状況)とは、政治的な制度、法律・ルール、気候などの自然環境、流行や風習などの文化、景気などの経済、技術や教育などのレベル、人口の変化、などの外部環境と呼ばれるような要素について情報を集めて分析します。

外部環境は、自分(達)でコントロールすることができず、しかも、自分(達)のビジネスに非常に大きな影響を与える可能性があるため、ビジネスの成功にとっては非常に重要な要素の1つです。

Context(状況)は、3C分析ではCompetitor(競合者)やCustomer(顧客・市場)について調査・分析する時に、外部環境についての情報を得られる可能性もありましたが、4C分析では外部環境がはっきりと分析対象の候補になりました。

そのため、Contextに関する外部環境分析では、PEST分析のようなフレームワークと相性が良いと思います。

4C分析のメリット

3C分析では見逃されがちになっていた重要成功要因(KSF)を見つけやすい

4C分析は、3C分析よりも調査・分析する要素が1つ増えているため、より多くの情報を収集・分析することができます。

そして、3C分析では調査・分析の対象にならず、見逃されがちになっていたビジネスの重要成功要因(KSF)を、3C分析よりも多く見つけやすくなります。

4C分析のデメリット

調査・分析にかける手間が3C分析よりも多くなる

4C分析は、3C分析よりも、調査・分析する要素が1つ多いため、労力・時間・お金などのエネルギーが多くなりがちで、手間がかかりやすいです。

3C分析と同じく、4C分析も、やろうと思えば無限にどこまででも調査・分析を続けることができてしまいます。

そのため、4C分析を行う時には3C分析以上に、分析の目的をはっきりさせておくことが重要です。

4番目の要素を何にすれば良いかは自分で考えて選択する必要がある

4C分析の4番目の要素を、Co-operator・Collaborator(協力者)、Channel(流通)、Context(状況)、の候補の中から何にすれば良いかは、自分で考えて選択する必要があります。

4C分析で4番目の要素を何にすれば良いかは、調査・分析の目的や、協力者・流通・状況の中でどの要素が自分(達)のビジネスにとって最も影響が大きいか、などの基準に照らし合わせて、最も適切だと思う要素を選択・判断・決定すれば良いと思います。

4つだけ要素を分析すれば良いと思い込みやすい

4C分析では、顧客・競合・自社の3つに、4番目の要素を加えて合計4つの要素を調査・分析の対象にします。

そして、4番目の要素を何にするかは、いくつかある候補の中から1つ選ぶことになります。

しかし、1つだけ選ぶということは、選ばなかった要素については、調査・分析の対象外になってしまいます。

4C分析としては、合計4つの要素について調査・分析ができれば、重要成功要因(KSF)の発見にとっと良いかもしれません。

しかし、ビジネスの成功のためには、4つの要素だけではなく、さらに他の要素についても調査・分析する必要があるかもしれません。

つまり、Co-operation(協力者)か、Channel(流通)か、どれか1つだけを選んで調査・分析するのではなく、全てを調査・分析の対象にするのが良い場合も有り得るということです。

そして、4C分析をすることにこだわり過ぎると、4つの要素についてだけ分析すれば良く、4番目の要素として選ばなかった要素については調査・分析をしなくても良い、と思ってしまいやすくなります。

4C分析をする直接的な目的は重要成功要因(KSF)を発見することです。

しかし、最終的な目的は、発見した重要成功要因を参考にして、ビジネス活動に活用して、ビジネスを成功させることです。

そのため、4C分析をする時は、4つの要素について調査・分析さえすれば良いと思ってしまいやすいですが、ビジネスの成功のために重要な要素を全て調査・分析するつもりで取り組んだ方が良いと思います。

4C分析よりも多くの要素を分析したいなら5C分析

3C分析や4C分析をもとにしたマーケティングフレームワークに「5C分析」があります。

5C分析では、調査・分析する要素が4C分析よりもさらに1つ増えて、合計5要素になっています。

4C分析では分析する要素の数が少なく、より多くの要素を分析したいと感じるなら、5C分析を試してみても良いと思います。