顧客分析などをする時に使われるマーケティングフレームワークに「4C分析」(よんしーぶんせき)という考え方・理論があります。

顧客分析の4Cは、4P分析と一緒に関連させて使用したり紹介されることも多いです。

3C分析(顧客・競合・自社の3要素について分析して、ビジネスの重要成功要因を見つけるためなどに使うマーケティングフレームワーク)をもとにして発展させた、4C分析は同じ名前ですが、これから紹介する顧客分析の4Cとは別のマーケティングフレームワークです。

目次

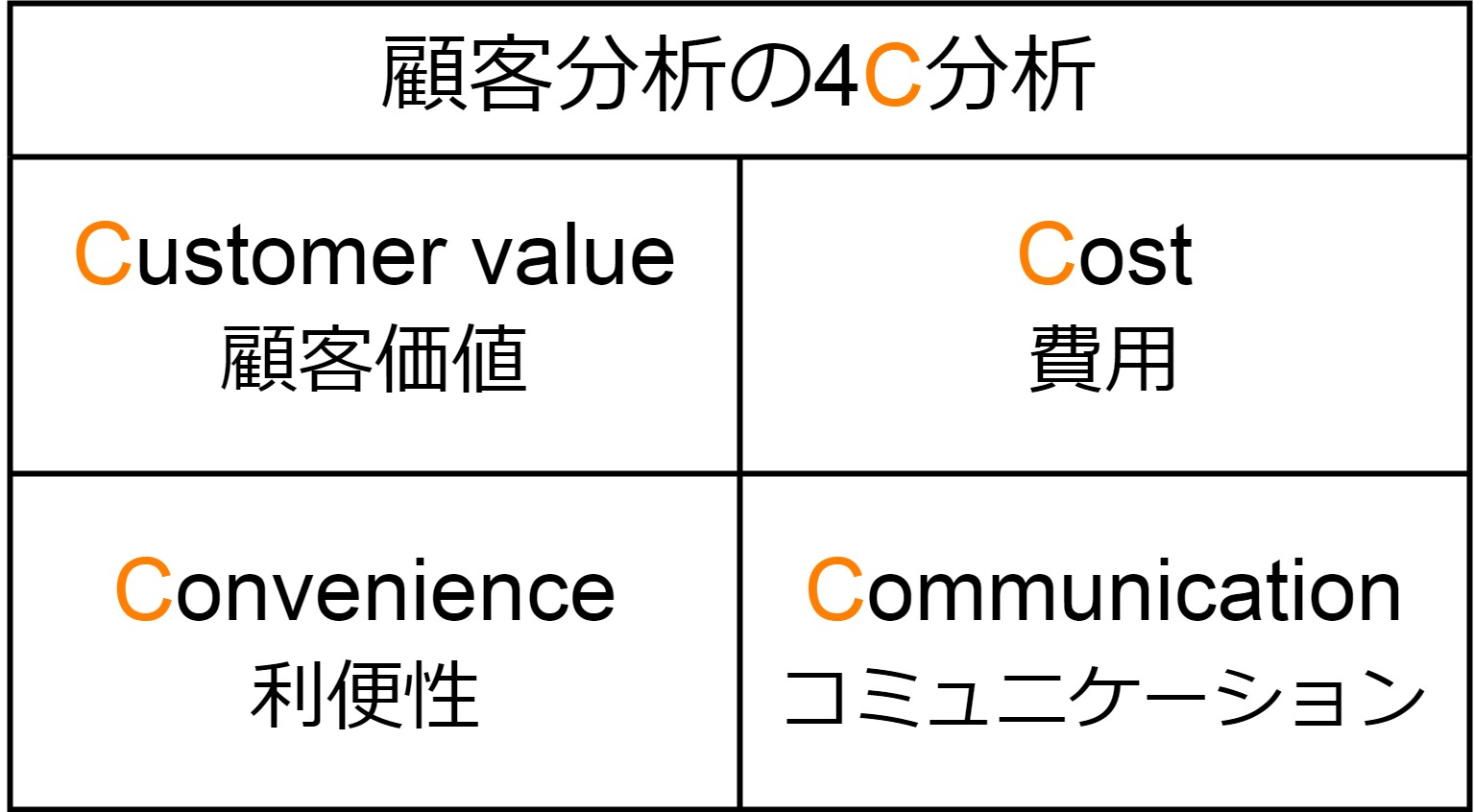

顧客分析の4Cの4要素

顧客分析の4Cは、お客さんや見込み客など、調査・分析の対象となる人(人々)の生活・ニーズ・ウォンツなどについて情報を集めて分析します。

そして、対象者についてどのようなことを調査・分析するか、4つの要素に分類しています。

- Customer value:顧客価値

- Cost:費用

- Convenience:利便性

- Communication:コミュニケーション

Customer value:顧客価値

Customer value(カスタマーバリュー)とは「顧客価値」のことです。

「顧客価値」とは、お客さんや見込み客など、商品・サービスを提供する相手が、どのようなニーズやウォンツを持ち、自分(達の)商品・サービスにどのような価値を感じているか、ということです。

ビジネスでは、自分(達)が提供する商品・サービスについて自分(達)自身がどのような価値を感じているかも大事ですが、最終的に商品・サービスを購入し、自分(達)に利益をもたらしてくれるのは顧客です。

そのため、自分(達)が提供する商品・サービスが、お客さんや見込み客にとってどのような価値を与えているかは、ビジネスの成功にとって非常に重要です。

「顧客価値」とは、お客さんや見込み客である相手にとっての「ベネフィット」と言い換えることができます。「ベネフィット」とは、商品・サービスなどを使うことで手に入るものや得られる結果のことです。

例えば、レストランで食事をするときに、ビジネスをしているレストラン側が提供する商品・サービスは「料理」ですが、食事をするお客さんや見込み客が商品・サービスに求めている価値は、表面的には「料理」そのものだったとしても、本質的には料理を食べている時や食べた後の、体(おいしい味やお腹がいっぱいになったこと)と心(家族と楽しい食事時間を過ごせたこと)の「満足感」だったりします。

何が顧客にとっての価値になるかは、提供する商品・サービスの内容、顧客の状況・ニーズ・ウォンツ、などによって様々です。

Customer value(顧客価値)に関する顧客分析では、お客さんや見込み客は自分(達)の商品・サービスにどのような価値を感じているのか、顧客はどのような商品・サービスを求めているのか、顧客はどのようなニーズやウォンツを持っているのか、などについて情報を集めて分析します。

Cost:費用

Customer value(コスト)とは「費用」のことです。

4C分析でのCost(費用)とは、顧客が商品・サービスを手に入れる行動をするときの負担のことです。

顧客にとっての費用は、単にお金だけではありません。

商品・サービスを手に入れる行動をするためにかけた、肉体的・精神的な労力、時間、などありとあらゆるエネルギーが、顧客にとってのCost(費用)になります。

そのため、Costは、顧客にとってのリスクと考えても良いと思います。

Cost(費用)に関する顧客分析では、顧客は商品・サービスを手に入れるためにどのような負担があるか、などについて情報を集めて分析します。

必ずでは無いですが、一般的には、顧客の負担が少ない方が、すぐに商品・サービスを購入するなど、顧客は行動しやすくなります。

ただし、非常に高額な商品・サービス、手に入る数が少ない希少性の高い商品・サービス、などについては違います。

あえて、顧客が、高額な費用を支払ったり、大きな負担や危険なリスクを持つことで、商品やサービスに対して感じる価値が高まり、手に入れるための行動が増える場合もよくあります。

Convenience:利便性

Convenience(コンビニエンス、コンヴェニエンス)とは「利便性」のことです。

Convenienceは「便利さ」「利便性」「好都合な物事」などを表す言葉です。

4C分析でのConvenienceとは、顧客にとっての利便性、を意味しています。

顧客にとっての利便性とは、顧客が商品・サービス(についての情報)を手に入れたいと思った時に、どれだけ簡単にすぐ手に入れやすいか、手に入れるための手続きが簡単で分かりやすいか、ということです。

基本的には利便性が高いほど、顧客は商品・サービスを手に入れるための行動を起こしやすくなります。

ただし、あえて利便性を低い状態にして、商品・サービスが手に入りにくくすることで希少性を高め、顧客にとっての価値を上げるマーケティング手法もあります。

利便性に関わる要素としては、お客さんや見込み客がいる場所からお店の場所までの距離、営業時間、ネットショップやオンラインサービスなどインターネットを通じて買い物や連絡ができるか、使用できる決済方法(現金、銀行振込、クレジットカード、など)、申し込みや購入などの手続きの簡単さ、問い合わせから回答・対応するまでの早さ、商品やサービスの説明書や使用方法の分かりやすさ、など自分(達)のビジネス・商品・サービスの内容によって様々です。

Convenience(利便性)に関する分析では、顧客にとって商品・サービスそのものや、商品・サービスの存在を知ってから手に入れて使用するまでのプロセスが、分かりやすく簡単になっているかなどについて情報を集めて分析します。

Communication:コミュニケーション

Communication(コミュニケーション)とは、「顧客とのやり取り」のことです。

ビジネスでは顧客とのやり取り・コミュニケーションは非常に重要です。

顧客とのコミュニケーションがうまく取れていれば、顧客のニーズやウォンツを知ることができ、自分(達)の商品・サービスを開発したり提供する時に活かすことができます。また、自分(達)が顧客に伝えたい情報を伝えやすくなります。

Communication(コミュニケーション)に関する分析では、顧客とのコミュニケーションは充分に取れているか、顧客とどのようなコミュニケーションを取れば売上を増やすことができるか、顧客とのコミュニケーション方法(対面、電話、メール、オンラインチャット、など)はどのようにするのが適切か、顧客からどのような質問や問い合せが多いか、顧客から商品・サービスについての感想を得やすいコミュニケーション方法は何か、などについて情報を集めて分析します。

顧客分析の4Cの特徴

顧客分析の4Cの特徴としては、顧客の視点に沿った調査・分析をするフレームワークになっていることです。

顧客分析の4Cと一緒に紹介されることが多い4P分析では、商品・サービスを提供する立場の視点で調査・分析をします。

顧客分析の4Cが買い手視点のフレームワーク、4P分析が売り手視点のフレームワーク、とよく言われます。

顧客分析の4Cのメリットとデメリット

顧客分析の4Cのメリットとデメリットについて話していきます。

顧客の心理・行動について知ることができる

顧客分析の4Cのメリットとして、顧客の心理・行動について知ることができます。

お客さんや見込み客のどのような心理・行動について知ることができるかは、具体的にどのような目的や方法で調査・分析するかによって決まります。

4Cの4要素についてどのように調査・分析するかは自分(達)で決める必要がある

顧客分析の4Cのデメリットとして、4Cの4要素(Customer value:顧客価値、Cost:費用、Convenience:利便性、Communication:コミュニケーション)についてどのように調査・分析するかは自分(達)で決める必要があります。

4Cの4要素について、どのように調査・分析するのが良いかは分析目的によって決まります。

4C分析のフレームワークでは、分析の目的について決めることはできません。

そのため、何のために4C分析を使って顧客分析をするのか?という目的を明確にする必要があります。

そして、目的が決まれば、どのような情報を得る必要があるか?が明確になります。

4Cの4要素についてどのように調査・分析すれば良いかが明確になりやすいです。

顧客分析の4C分析系のその他のフレームワーク

顧客分析の4C分析系のその他のフレームワークとして、7C分析があります。

7C分析は、4C分析を基本にして、分析する要素を合計7つに発展させたマーケティングフレームワークです。

4Cよりもさらに多くの要素について調査・分析したい場合は、7C分析を参考にしてみるのも良いかもしれません。