マーケティングのフレームワークに「SWOT分析(スウォットぶんせき)」という考え方・理論があります。

SWOT分析は、経営戦略やマーケティング戦略を考える時、事業やプロジェクトを実施するかどうかを判断するとき、ビジネスの参入や撤退を決定する時、などビジネスでの小さなことから大きなことまで、様々な判断・選択・決定・行動をする時によく使われる有名なフレームワークです。

目次

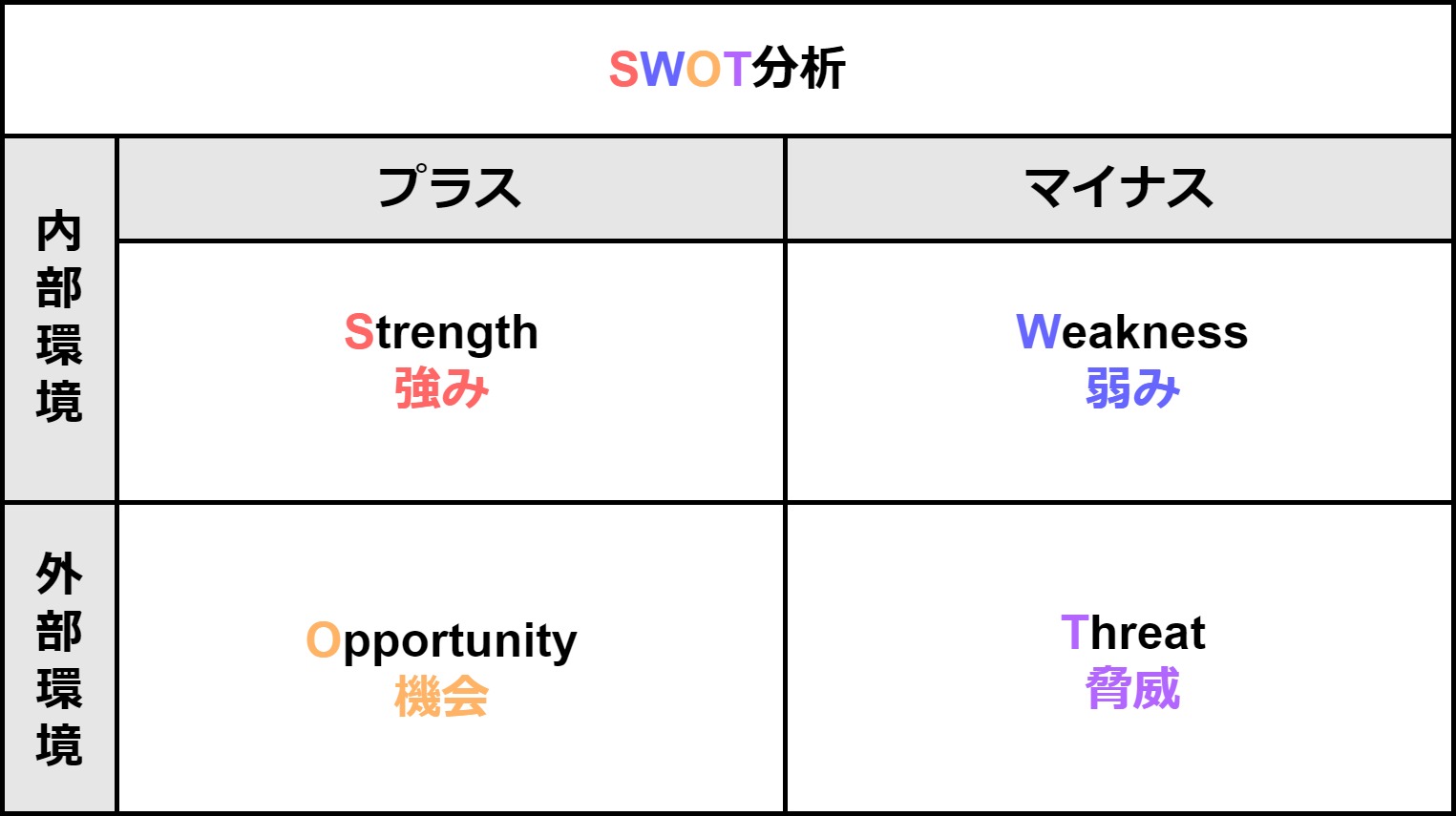

SWOT分析の4要素

SWOT分析では4つの要素について調査・分析します。

- Strength:強み

- Weakness:弱み

- Opportunity:機会

- Threat:脅威

Strength:強み

Strength(ストレングス)とは「強み」のことです。

SWOT分析でのStrength(強み)とは、自社の競争有利な点、競合と差別化できること、など自分(達)の長所だと思えば良いです。

Weakness:弱み

Weakness(ウィークネス)とは「弱み」のことです。

SWOT分析でのWeakness(弱み)とは、自社の不利な点、競合よりも劣っていること、自分(達)の弱点のことです。

Opportunity:機会

Opportunity(オポチュニティー)とは「機会」のことです。

SWOT分析でのOpportunity(機会)とは、自分(達)にとって有利になる、外部環境(経済・政治・法律・文化・流行・伝統・習慣・自然環境・宗教・医療・技術・社会・ライフスタイルなど)のことです。

Threat:脅威

Treat(スレット)とは「脅威」のことです。

SWOT分析でのTreat(脅威)とは、自分(達)にとって不利になる、外部環境(経済・政治・法律・文化・流行・伝統・習慣・自然環境・宗教・医療・技術・社会・ライフスタイルなど)のことです。

SWOT分析の分析手順

SWOT分析をする時の分析手順について説明します。

- 分析の目的を決める

- 競合を具体的に1つ決める

- SWOTの4要素について調査して書き出す

- クロスSWOT分析を行う

SWOT分析そのものは3番目と4番目の手順になるのですが、1番目と2番目の手順をやっていなければ、SWOT分析は何の役にも立たない無意味・無価値な分析になってしまいます。

分析の目的を決める

まず、SWOT分析をする目的を決めます。

あらゆるフレームワークを使用するときに言えることですが、フレームワークは使用する目的が存在して初めてやる価値・意味があります。

目的を何にするかは自由に決めて良いです。

ただし、SWOT分析のフレームワークを使用するということは、どのような新規事業に投資するのが良いか、現在提供しているサービスを続けるべきか止めるべきか、商品Aと商品Bのどちらを開発していくのが良いか、などビジネスを成功させるための判断・行動を決めやすくするのが主な目的になると思います。

目的を決めるときの注意点として、会議でSWOT分析の結果を報告するため、クライアントからSWOT分析をして欲しいと依頼されたため、ルールとしてSWOT分析をすることにしているため、などSWOT分析をすること自体が目的になるような目的設定はやめてください。

実際のビジネスでも意外とよくありますが、SWOT分析をすること自体が目的になってしまうと、ただSWOTの4要素について情報を集めて整理するだけで終わってしまいます。

情報の収集や整理に全く意味・価値が無いわけではありませんが、労力・お金・時間などエネルギーをかけて得られた情報が、ビジネスの成功に役立てられないままの状態になる可能性が非常に高いです。

競合を具体的に1つ決める

競合を具体的に1つ決めます。

SWOT分析では、自分(達)のビジネスの強み・弱みを調べて分析します。

強み・弱みが何になるかは、自分(達)のビジネスをどの会社・団体・個人と比べるかによって変わります。

例えば、自分(達の)ビジネスが業界内で2位の売上高だったとします。

業界内で2位の売上高を持っているという事実は、業界内で1位の売上高を持っている企業と比べれば弱みになります。

しかし、業界内で3位の売上高を持つ企業と比べれば強みになります。競合をどこにするかは、SWOT分析をする目的によって決まります。

例えば、業界内で売上金額が1位の企業を越える売上金額にするため、どのような新規事業をするのが良いかを決める目的でSWOT分析をするなら、競合は業界内で売上が1位の企業になります。

同じように、業界内で売上が3位の企業に売上を追い越されない方法を考えるためにSWOT分析をするなら、競合は業界内で売上3位の企業になります。

競合をいくつも同時に設定してしまうと分析の結果があいまいになったりして役に立たなくなりやすいです。

そのため、競合は具体的に1つだけ決めた方が調査・分析がしやすいです。

SWOT分析の4要素について調査して書き出す

SWOT分析をする時の目的と競合が決まったら、次はSWOTの4要素について調査します。

そして、調査した結果を書き出していきます。

SWOTの4要素について調査をする時は、どの要素から順番に始めても良いです。

最終的にSWOTの4要素が具体的にどのような内容になったかを書き出すことができれば良いので、調査しやすい要素から情報を集め始めたら良いと思います。

理想としては、SWOTの4要素に関する正確な情報を全て書き出すことです。

しかし、実際は労力・お金・時間などの理由によって正確な情報を全て書き出すのは難しいです。

そのため、調査期間を1週間や1ヶ月などと決めて、調査期間に内で集めた情報をもとに書き出したり、重要な情報を10個書き出すまで調査する、など何らかの基準を作って調査します。

クロスSWOT分析を行う

クロスSWOT分析

書き出したSWOTの4要素それぞれの情報を組み合わせて、クロスSWOT分析を行います。

クロスSWOT分析とは、SWOTの4要素を、内部環境であるStrength(強み)とWeakness(弱み)、外部環境であるOpportunity(機会)とThreat(脅威)、に区分けします。

そして、内部環境と外部環境の要素を組み合わせて分析します。

具体的には、Strength(強み)とOpportunity(機会)、Strength(強み)とThreat(脅威)、Weakness(弱み)とOpportunity(機会)、Weakness(弱み)とThreat(脅威)、の4種類の組み合わせができます。

Strength(強み)とOpportunity(機会):成功しやすいビジネスチャンス

Strength(強み)とOpportunity(機会)が組み合わさると、成功しやすいビジネスチャンスが生まれます。「積極化戦略」と呼ばれることもあります。

SWOT分析の中では、ビジネスの成功のために、労力・お金・時間などのエネルギーを投資するのに最も良いとされている組み合わせです。

Strength(強み)とOpportunity(機会)が組み合わさった例としては、自分(達)のビジネスがオンライン向けのサービスを強みとしていて、世の中でもインターネットの利用者人口が増えている、などです。

Strength(強み)とThreat(脅威):脅威対策が必要なビジネスチャンス

Strength(強み)とThreat(脅威)が組み合わさった状況は、脅威対策が必要なビジネスチャンスです。「差別化戦略」と呼ばれることもあります。

外部環境への適応・順応が必要なビジネスチャンスと言っても良いと思います。

強みを活かせる状況であるのは良いですが、外部環境は自分(達)のビジネスにとって不利な状況です。

現状のままでは強みを活かしにくい状況ですので、強みを充分に活かすためには、脅威となる外部環境への対策が必要になります。

どのような対策をすれば良いかは、脅威となる外部環境が何かによって変わります。

必要な対策が充分にできれば、強みを充分に活かして成功できるビジネスチャンスになりやすいです。

具体例としては、自分(達)と同じような高い技術力を持った競合が現れた、現在は市場を独占しているが自分(達)に不利な法律が作られた、などです。

Weakness(弱み)とOpportunity(機会):弱み対策が必要なビジネスチャンス

Weakness(弱み)とOpportunity(機会)が組み合わさった状況は、弱み対策が必要なビジネスチャンスです。「改善戦略」と呼ばれることもあります。

外部環境としては、自分(達)に有利な状況ですが、チャンスを活かすための強みを持っていない状態です。

そのため、現状のままでチャンスに乗っかろうとすると、失敗する可能性が高いです。

Weakness(弱み)とOpportunity(機会)が組み合わさった状況の例としては、自社の宣伝力は弱いが提供している商品・サービスは世の中で流行している、自分(達)の持っている資金は少ないが競合はほとんど存在しない、などがあります。

Weakness(弱み)とOpportunity(機会)が組み合わさった状況では、弱みが改善されたらチャンスの活用を考えても良いかもしれません。

ただ、成功しやすそうに思えて実際は成功しにくいことが多いため、基本的には強みと外部環境をうまく活用できるビジネスチャンスにエネルギーを投資した方が良いです。

Weakness(弱み)とThreat(脅威):成功しにくいビジネスチャンス

Weakness(弱み)とThreat(脅威)が組合わさった状況は、成功しにくいビジネスチャンスです。

強みも無く、外部環境も自分(達)にとって不利であるため、基本的には成功せず、失敗します。

(ただし、SWOT分析が正しくできておらず、実際は強みや機会であった場合は、成功する可能性があります。)

Weakness(弱み)とTreat(脅威)が組み合わさった状況のままでは、ビジネス、投資、新規事業・プロジェクト、リサーチ、研究開発、広告宣伝、マーケティング、など何をやっても成功しません。

そのため、他のビジネスチャンスを探して、労力・時間・お金などのエネルギーを投資した方が成功しやすいです。

Weakness(弱み)とTreat(脅威)が組み合わさった状況の例としては、お金・人脈・技術力・能力・知識・経験・運などが全く無いことに加えてライバルとなる競合が非常に多い、ビジネスを経営するための人材が不足していてしかも流行が終わっている、経費が非常に高く赤字になっているだけでなく原材料の値段が上がったり自分(達)に不利な法律が作られた、などです。

SWOT分析のメリット・デメリット

SWOT分析のメリット・デメリットについて話していきます。

会議や報告書などでの発表に向いている

SWOT分析のメリットは、会議や報告書などでの発表に向いていることです。

SWOT分析は最も有名なフレームワークの1つです。そのため、認知度が高いです。

しかも分析結果が、4種類の組み合わせにきれいにはっきりと分かれるため、いかにも分析らしい分析をした感じがします。

そのため、会議や報告書などで発表する時に、説得力のある感じがします。また、調査結果を分かりやすく説明しやすいです。

さらに、SWOT分析について詳しく知らない人に向けて話すのであれば、何となく有名で素晴らしい分析方法を使って分析したような感じがするので、ウケが良くなりやすいです。

しかし、SWOT分析が必ずしも実際のビジネスでの経営判断に役立つとは限らず、無駄な調査・分析をしただけになることも多いです。

そのため、SWOT分析は、どちらかと言えば、実際のビジネスの経営よりも、会議や報告書などでの発表に向いている分析法だと思います。

正しい分析ができたかどうかを確認しにくい

SWOT分析のデメリットとして、正しい分析ができたかどうかを確認しにくいです。

SWOTの4要素を調べて書き出す時に、書き出した内容が正しいか(客観的な事実なのか、本当に強み・弱み・機会・脅威なのか)を確認できる仕組みがSWOT分析にはありません。

客観的な情報(年間売上1000万円、粗利益率80%、顧客人数1万人、リピート率70%、創業30年、店舗数100、など)をもとに分析していれば少しは正確性があるかと思います。

しかし、主観的な情報(技術力が高い、新しいアイデアを持っているスタッフが多い、優秀な人材を採用するための人事制度がある、ブランドを確立している、など)をもとに分析している場合は、主観的な情報が正しいかどうかを客観的に判断するのが難しい場合が多いです。

さらに客観的な情報も主観的な情報も、強み・弱み・機会・脅威のいずれに分類分けするかを、最終的には分析者の主観的な判断によって決めることが多いです。

そのため、たとえ調査しで得た情報が正しくても、SWOTの4要素に分類分けするのを間違えてしまう(本来は強みに分類すべき情報を弱みに分類してしまう、機会に分類した方が良い情報を脅威に分類してしまう、など)ということも起こる可能性があります。

SWOT分析を行う時には、できるだけ事実をもとにした客観的な情報を集め、強み・弱み・機会・脅威に分類する時に客観的で明確な基準を設定すると良いでしょう。

様々なタイプの競合が複数いる場合は使いにくい

SWOT分析のデメリットとして、様々なタイプの競合が複数いる場合は使いにくいです。

SWOT分析では、強み・弱みなどを決めるときに、競合を1つ選び、競合と比較します。

そのため、同じような特徴を持つ競合ばかりであれば、分析の目的などを考えて、最も適切な競合を1つ選べば良いです。

なぜなら同じタイプの競合ばかりであれば、どの競合を選んでも、多かれ少なかれ競合全体との比較をしているのと同じことになるからです。

しかし、複数の競合がいて、しかもそれぞれの競合が独特の特徴を持っていた場合、競合を1つだけ選んでも、他の競合とも比較して分析する必要があります。

かといって、様々なタイプの競合全体をまとめて比較しようとすれば、強み・弱みなどを判断しにくくなります。

例えば、商品を提供するスピードが早い競合A社、商品の提供スピードが遅い競合B社、少し早い競合C社、少し遅い競合D社、C社よりも少し遅い競合E社、D社よりも少し早い競合F社…など競合が複数いる状況だとします。

そして、自分(達)の商品の提供スピードは普通だったとすると、競合全体と比較した時に、商品の提供スピードは強みになるのでしょうか?弱みになるのでしょうか?判断が非常に難しいと思います。

自分(達)よりも商品の提供スピードが、遅い競合に対しては強みになり、早い競合に対しては弱みになります。

そのため、強みと弱みのどちらに分類したとしても、半分正しくて半分間違っているような中途半端な分析結果になってしまいます。

そして、実際のビジネスでは、様々なタイプの競合が複数いる場合がほとんどです。

競合の数が少ない場合もありますが、競合が少ない場合は、競合の特徴・強み・弱みなどをお互いに詳しく知っていることもよくあるため、そもそもSWOT分析をする必要性を感じない場合が多いです。

そのため、様々なタイプの競合が複数いる時にこそ、競合のことがよく分からず、自分(達)がビジネスを成功させるためにどうしたら良いか参考にするために、SWOT分析をしたいことが多いのです。

しかし、様々なタイプの競合が複数いる場合にSWOT分析は使いにくいため、必要な時に役に立ちにくいフレームワークになってしまうことが多いです。

変化が速く激しい状況では使いにくい

SWOT分析のデメリットとして、変化が速く激しい状況では使いにくいです。

SWOT分析の結果は、あくまで、SWOTの4要素について調査した時の情報をもとにしています。

そのため、SWOT分析を正しく行ったとしても、分析の途中や後で、状況が変化してしまうと、分析の結果は使い物にならなくなってしまいます。

そのため、状況が変化した場合は、もう一度、調査・分析をやり直す必要があります。

つまり、SWOT分析は変化しやすい状況には向いていない分析方法と言えるでしょう。

しかし、現代は状況の変化が速く激しくなっている傾向が強いです。

状況が変化していない場合は、自分(達)のビジネスの内部環境はあまり変わらず、競合・政治・経済・文化など外部環境が自分(達)のビジネスに与える影響もあまり変化していない、ということです。

そのため、自分(達)の強み・弱み、市場の機会・脅威、などについてはもう既に詳しく知って理解していることが非常に多いです。

すると、SWOT分析をする必要性があまり無いと言えます。

SWOT分析を利用したいということは、自分(達)のビジネスの内部環境、もしくは市場の外部環境、いずれかが変化していて、あるいは自分(達)が変化を望んでいて、今のままではいけないので、何か新しい事業やプロジェクトを始めたい、今までの経営戦略・投資・判断・行動を改善していきたい、と思っている場合がほとんどだと思います。

しかし、SWOT分析自体は変化が速く激しい状況では使いにくいという、利用目的と根本的に矛盾するような欠点を持っている分析方法です。

そのため、変化が速く激しい状況では、SWOT分析をそもそも使わないようにするか、常に最新の情報を集めてSWOT分析を何度もくり返しやるようにすることが、対策になると思います。