マーケティング、心理学、広告、などの分野で「消費者行動モデル」と呼ばれる理論・考え方があります。

消費者行動モデルとは、人間が何かの商品・サービスを見つけてから購入するまでの、行動のプロセス・過程を表した、マーケティングのフレームワーク、心理・行動のモデル、です。

消費者行動モデルは、マーケティングと心理学が世の中に登場し始めた1900年前後に作られました。

初めて消費者行動モデルが作られてから、時代の変化に合わせて、様々な消費者行動モデルが作られるようになりました。そして、今後も時代の流れ・変化に合わせて、様々な消費者行動モデルが作られていくと思います。

しかし、何年経っても、時代が変わっても、消費者行動モデルの根本的・本質的な原理原則は変わることがありません。

なぜなら、消費者行動モデルは、人間の不変的・普遍的な心理と行動が関わっているからです。そのため、表面的な消費者行動モデルはどんどん変化して新しい法則・フレームワークが登場すると思います。しかし、人間の根本的・本質的な、購買の心理・行動は、何十年・何百年・何千年後の未来でも今と変わらずほとんど全く同じでしょう。さらに、「消費者行動モデル」「マーケティング」「心理学」などの言葉が生まれるよりも、何十年・何百年・何千年も、はるか前の大昔から、消費者行動モデルが表している心理・行動と全く同じような、人間の心理・行動は存在していたと思います。

なぜなら、人間の根本的・本質的な心理と行動は、数百年や数千年、あるいは数万年ぐらいでは、変わることがほとんどないからです。

目次

消費者行動モデルの根本法則は、人類の歴史上、一生変わらない法則。これさえ覚えれば他に新たに覚える必要なし!

これから、「消費者行動モデルの根本法則」を話していきます。

消費者行動モデルの根本法則は、peacefulmanが、大学・大学院など非常に専門的な学校・教育機関や、大学教授などの専門家の本・セミナーなどで、マーケティング・心理学・行動経済学・脳科学など様々な分野を調べて学び、さらに実際の人間の心理・行動を洞察・分析することで、独自に創造しました。

そのため、これから話す消費者行動モデルの根本法則は、peacefulmanが創ったコンテンツだけで見聞きしてよく知ることができます。これから話す消費者行動モデルの根本法則と似たような話や関連する話は、もしかすると今後見聞きすることがあるかもしれませんが、全く同じ話や同じような話は、peacefulmanのコンテンツ以外では見ることも聞くこともできないと思います。

もしこれから話す消費者行動モデルの根本法則と同じ話を見たり聞いたりしたとすれば、peacefulmanの話を直接的・間接的に見聞きして知ったが、詳しい本質的なことはよく分かってない人が単なる受け売りの物まねで話しているだけか、たまたま奇跡的な確率で全く同じ消費者行動モデルの根本法則を思い付のいたか、のどちらかでしょう。

peacefulmanのコンテンツをよく見聞きして正しく活用している多くの賢い人々は、奇跡的な非常に低い確率で同じ話を思い付いたのではなく、peacefulmanのコンテンツを、ただ真似しているだけか、見聞きして知ったにも関わらずあたかも自分が独自に発見・発明・発想したように嘘をついているだけだとすぐに分かるでしょう。

消費者行動モデルの根本法則は、人間の根本的・本質的な心理と行動であるため、一生変わることがない法則です。

しかも、人類の歴史を振り返ってみれば、過去に作られた昔の記録や物語などを見聞きしてみると、何十年・何百年・何千前であっても、昔の人々も現在の人々と同じような心理・行動であることが分かります。

そのため、これから話す消費者行動モデルの根本法則は、何十年・何百年・何千年以上も前から、何千万人・何億人・何十億人以上もの人類ほとんど全員に当てはまり、実証されてきた、再現性が非常に高い法則です。

そして、何十年・何百年・何千年以上も先の未来であっても、過去と現在と同じようにほとんど全ての「人類」に通用する強力な法則です。

消費者行動モデルの不変的・普遍的な根本法則を理解することができれば、お客さんや見込み客が商品・サービスを初めて知ってから購入するまでの、心理・行動のプロセスを意識したマーケティングを行うことができるようになります。

そして、顧客が商品・サービスを購入するなど行動する確率・回数・期間・金額を増やしやすくなり、売上・利益・収入を増やし、自分(達)のビジネスの成功と経済的な成功を手に入れやすくなります。

消費者行動モデルの根本法則は、一度覚えてしまえば、他の新たに出てくる表面的な消費者行動モデルをいちいち覚える必要がなくなります。

なぜなら、表面的な消費者行動モデルは、登場し始めた頃はいかにも全く新しい法則のように見えたり言われたりしますが、実際はこれから話す消費者行動モデルの根本法則の一部を表しているだけだからです。

別の言い方をすれば、今すでにある消費者行動モデルと、今後新たに登場するであろう未来の消費者行動モデル、のほとんど全てについて、重要な要素だけを取り出して合体・総合・統合しているのが、消費者行動モデルの根本法則なのです。

消費者行動モデルの根本法則についての詳しい解説

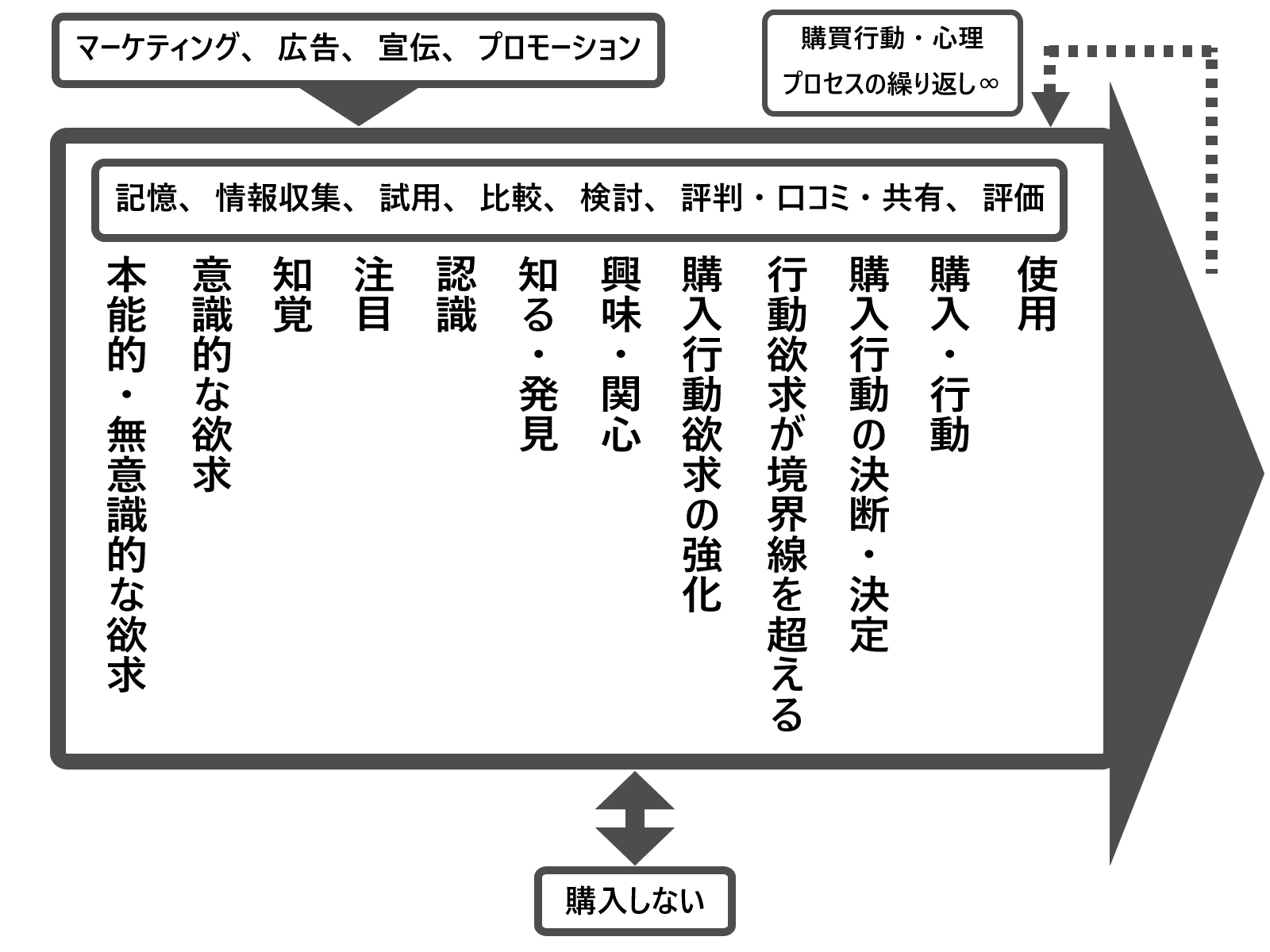

「消費者行動モデルの根本法則」図

これから、消費者行動モデルの根本法則について、より詳しく解説していきます。

消費者行動モデルの根本法則は、「基本的な購買心理・行動のプロセス」「常に顧客が行う可能性がある心理・行動」「顧客に対して常に行うこと」の3つの要素があります。

消費者行動モデルの根本法則の3要素は、さらに細かくいくつかの項目に分かれています。そして、全ての要素と項目が関連し合うことで、消費者行動モデルの根本法則が出来上がっています。

基本的な購買心理・行動のプロセス

- 本能的・無意識的な欲求

- 意識的な欲求

- 知覚

- 注目

- 認識

- 知る・発見

- 興味・関心

- 購入行動欲求の強化

- 購入行動欲求が境界線を超える

- 購入行動の決断・決定

- 購入・行動

- 使用

常に顧客が行う可能性がある心理・行動

- 記憶

- 情報収集

- 試用

- 比較

- 検討

- 評判・口コミ・共有

- 評価

- 購入しない

顧客に対して常に行うこと

- マーケティング

- 広告

- 宣伝

- プロモーション

本能的・無意識的な欲求

人間が何かの行動をするときに最も強いエネルギー・動機になるのが本能的・無意識的な欲求です。

欲求とは、別の言い方をすれば、ニーズやウォンツのことです。

本能的・無意識的な欲求は、多かれ少なかれ、人間誰もが持っています。

そして、本能的・無意識的な欲求は、人間の全ての心理・行動に、直接的・間接的に非常に強い影響を与えます。

そのため、顧客の購入プロセスに関する心理・行動にも、本能的・無意識的な欲求は非常に強力な影響を与えます。

消費者心理・行動を深く理解すれば理解するほど、どうすれば商品・サービスが売れやすくなるかが分かるため、マーケティングの成功確率を上げ、売上・利益・収入を(時には急激に)増やしやすくなり、自分(達)のビジネスの成功と経済的な成功を手に入れやすくなります。

本能的・無意識的な7つの欲求

本能的・無意識的な欲求には、いくつか種類があります。ここでは7つの本能的・無意識的な欲求を紹介します。

生存の欲求

本能的・無意識的な欲求の中で最も強力な欲求は、「生存の欲求」です。

つまり、「生き残りたい」という欲求です。

そして、「子孫・遺伝子を残したい」「種族として存続したい」という欲求です。

生存の欲求以上に強力な欲求は無いくらい、生存の欲求が持つ力は非常に強力です。

そして、生存の欲求をもとにして、様々な本能的・無意識的な欲求が派生します。

生存の欲求と同じように非常に強力な本能的・無意識的な欲求として、「快感の欲求」があります。快感の欲求とは、できるだけ今すぐ、「快感を得たい」「苦痛を避けたい・取り除きたい」「肉体的・精神的に気持ち良い状態でいたい」という欲求です。快感の欲求は、生存の欲求などの本能的・無意識的な欲求と強い関わりがあります。

人間の本能的な体と心の機能・能力・仕組みは、人類が誕生した当時の環境(原始時代)で生き残りやすくするためにつくられています。そのため、人間は、生き残りに役立つ行動・行為には快感を感じるようにできています。そして、生き残りに害があって役に立たず、そのまま放置すると生命が危険な状態になる危険性がある場合は、苦痛を感じるようにできています。

つまり、快感を感じることは生き残りやすくなること、苦痛を感じることは生き残りにくくなること、を表しているのです。

そして、体と心が快感・苦痛を感じることで、今生き残りやすい状態にあるのか、それとも、生き残りにくい状態にあるのかを、本能的に自分に伝えているのです。つまり、快感を得ること、苦痛を取り除くことは、生き残りやすい状態になる望ましい良いことであると、本能的・無意識的に感じるように僕達人間はできているのです。

人間が原始時代の状況・環境で生き残りやすくするための、本能的な体と心の機能・能力・仕組み、快感の欲求は、原始時代から時代・状況・環境が大きく変わった現在でも同じでほとんど変わっていません。そのため、自分の人生とって、良いか悪いか、正しいか間違っているか、長期的・将来的に好影響か悪影響か、などに関係無くどんな物事であっても、今すぐに、快感を感じられる物事、苦痛を避けて取り除くことができる物事、は自分とって素晴らしく良い物事であると本能的・無意識的に感じてしまうのです。

天才的心理学者マズローが発見した6つの欲求

本能的・無意識的な欲求には、アメリカの天才的な心理学者マズローの欲求段階説で有名な、生理的欲求、安心欲求・安全欲求、社会的欲求・所属欲求・愛の欲求、承認欲求・尊厳欲求、自己実現欲求、自己超越欲求、などがあります。マズローの5段階・6段階欲求説で言われている欲求は、生存の欲求から派生した本能的・無意識的な欲求(でもあり意識的な欲求でもある)です。

生理的欲求

生理的欲求には、人間の三大欲求と言われる、食欲、睡眠欲、性欲、があります。呼吸の欲求、排泄の欲求、なども生理的欲求に含まれます。

安心欲求・安全欲求

安心欲求・安全欲求は、肉体的・精神的に、安心で安全だと感じる状態でいたいという欲求です。

社会的欲求・所属欲求・愛の欲求

社会的欲求・所属欲求・愛の欲求は、周囲の人々から、好かれたい、愛されたい、友人・仲間であると思われたい、という欲求です。友達・仲間が欲しい、他人とのつながりが欲しい、自分が望ましく思っている集団・グループに所属して一員になりたい、という欲求です。

承認欲求・尊厳欲求

承認欲求・尊厳欲求は、他者から、ほめられたい、認められたい、素晴らしい人であると思われたい、価値がある人間だと評価されたい、地位が欲しい、名誉が欲しい、尊敬されたい、という欲求です。

自己実現欲求

自己実現欲求は、自分の能力を発揮したい、自分の力を出したい、自分の限界に挑戦したい、自分の可能性を追求したい、自分の理想を実現したい、自分の本当の夢を叶えたい、自分が本当に望んでいるライフスタイルを実現したい、本来の自分らしく生きたい、という欲求です。

自己超越欲求

自己超越欲求は、自分以外の存在のために力を尽くしたい、自分の能力を使って自分以外の人や物事の役に立ちたい、周囲の人や物事全体の繁栄・調和に貢献したい、家族・友人・仲間・社会・国・人類・世界・自然・地球・宇宙など全体の発展・幸福を実現するために行動したい、という欲求です。

マズローの欲求段階説の6つの欲求は、生存の欲求から派生した欲求

マズローの欲求段階説で紹介されている欲求は、根本的には生存の欲求から派生していると思います。そして、マズローの欲求段階説の6つの欲求が、満たされなければ苦痛(不安・恐怖・怒り・悲しみ・悩み・混乱・焦り・嫉妬・うらみ・辛さ・苦しさ・虚無感・罪悪感・不足感・劣等感・絶望など)を感じやすくなり、満たされれば快感(喜び・嬉しさ・楽しさ・安心・落ち着き・冷静さ・心地良さ・癒し・やる気・自信・情熱・達成感・充実感・満足感・感謝・愛情・希望・幸福など)を感じやすくなります。

本能的・無意識的な欲求は、表面的・具体的・意識的な欲求へと派生して形を変える

そして、根本的には本能的・無意識的な欲求を満たすために、欲求が派生して、あれが欲しい、これが欲しい、あの商品が欲しい、あのサービスを受けたい、という表面的・具体的・意識的な欲求を持つようになるのです。

消費者行動モデルを本当に深く理解しようとすれば、必ず人間の本能的・無意識的な心理など、人間の本質的な心と体の仕組みについて知ることになり、理解を深める必要があります。

そのため、本能的・無意識的な心理について全く知らずに理解が深まっていない状態で消費者行動モデルを理解しようとしたり、人間の不変的・普遍的な、心理・行動などについて語ることなく消費者行動モデルを語ったとしても、表面的な浅い理解しか得られないことが多いです。(それでもある程度は役に立ちます。)

意識的な欲求

意識的な欲求は、本能的・無意識的な欲求から派生します。

意識的な欲求は、本能的・無意識的な欲求に比べて、表面的で具体的であることが特徴です。意識的な欲求は、自覚できるようになればなるほど、非常に表面的で具体的になってきます。

例えば、「生き残りたい」という生存の欲求から、「お腹いっぱい食べ物を食べたい」という生理的欲求が生まれ、そして「炊きたての温かいお米が食べたい」「みそ汁を飲みたい」「新鮮な肉と魚を買いたい」「料理が美味しい近所のレストランに行きたい」などの意識的な欲求が生まれます。次に、欲求を満たすために、欲しい食べ物を買ったり、欲しい料理を作っているレストランに行ったりして、食べ物を食べるという行動をします。

意識的な欲求は、本能的・無意識的な欲求にも影響を与えるため、炊きたての温かいごはんを食べたいという意識的な欲求を満たすことで、食べ物を食べたいという生理的欲求が満たされます。そしてさらに、生理的欲求のおおもとの欲求である、「生き残りたい」という生存の欲求が満たされるようになります。

つまり意識的な欲求は、本能的・無意識的な欲求(根本的には生存の欲求)が形を変えたものであるということです。

そのため、広告・宣伝・プロモーション・販売などマーケティングをする時に、顧客の意識的な欲求を刺激するためには、本能的・無意識的な欲求が満たせることが顧客に伝わるようにします。すると、顧客は商品・サービスを購入するなど、行動する確率が高くなります。

知覚

知覚とは、商品やサービスについて目・耳・鼻・口・肌で感じることです。別の言い方をすれば、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感感覚で、意識的あるいは無意識的に感じることです。

知覚の時点では、顧客や見込み客は、単に商品・サービス(に関わる広告・宣伝・プロモーションなど)を全く興味・関心が無い状態で見聞きしたり体感した状態です。たまたま、商品が視線の中に入ってきた、コマーシャルの音が聞こえてきた、街を歩いていたらレストランから料理のにおいがした、という程度です。そして、商品・サービス(に関する広告・宣伝・プロモーションなど)については、ほとんど全く記憶していない状態です。そのため、商品・サービスについて全く知らないのと同じだと思っておけば良いです。

例えば、人がたくさんいる町の中を歩いている時に、街にいる一人一人の顔・服装・姿勢・話し声・話している内容などを、写真やビデオカメラで撮影したように正確にはっきりと憶えていますでしょうか?おそらくほとんど憶えていないと思います。もし憶えていることあるとすれば、それは「注目」して「記憶」しているからです。知覚しただけでは、意識的に商品・サービス(に関する広告・宣伝・プロモーションなど)について思い出すことは非常に難しいです。

そのため、単に知覚しただけでは、商品・サービスを購入するという行動にはつながりません。商品・サービスの購入など、顧客が行動するためには、次の「注目」「認識」「知る・発見」「興味・関心」などの段階が必要になります。

注目

注目の段階では、「知覚」の段階で体感した出来事の中から、特に気になる出来事を選び出します。「注目」の段階で、人が何について注目するかは、どのような本能的・無意識的・意識的な欲求が強いか、どのような出来事が目立つか(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感で感じ取りやすいか)によって決まります。情報量が多い現代では、ほとんどの情報は知覚しても注目することがありません。そのため、注目される情報は全体の一部だけです。

例えば、毎日、様々な商品・サービスの広告を見聞きすることがあると思いますが、広告の調査・研究をしているのでもない限り、気になって注目する広告は非常に少ないですよね?

広告の情報以外についても同じように、人間が注目する出来事は、知覚した全ての出来事の中のごくわずかです。そして、お客さんや見込み客が商品・サービス(に関する広告・宣伝・プロモーションなど)に注目することが無ければ、商品・サービスを買おうと思うことはありません。

そのため、顧客が商品・サービスを購入するためには、広告・宣伝・プロモーションなどのマーケティング活動で、顧客の本能的・無意識的・意識的な欲求に訴えかけ、さらに顧客の五感を刺激することで、商品・サービスを目立たせて、顧客が注目するようになることが重要です。

認識

「認識」の段階では、知覚して注目した出来事・情報が、何であるか、何を意味しているか、を理解します。

視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感で感じ取り、気になって注目した出来事が、一体何であるかが分からなければ、人は興味を持つことはなく、商品・サービスを購入することもありません。

例えば、自分の知らない言語で話をされたり、自分の知らない国の文字で文章が書かれていても、意味が分からなければ、何もすることができません。

本能的・無意識的・意識的な欲求が強い場合は、分からない部分について調べることはあると思います。しかし、調べた場合でも、結局は意味が理解できなければ、次の行動を起こすことができません。

そのため、商品・サービスについての広告・宣伝・プロモーション・販売などをしても、その商品・サービスが一体何なのか顧客が理解できなければ、顧客は購入するなどの行動をすることはありません。

お客さんや見込み客が商品・サービスを買うためには、そもそも商品・サービス(についての広告・宣伝・プロモーションなど)そのものが、何であるのか(食べ物なのか、服なのか、機械なのか、など)、商品・サービスを使うとどうなるのか(食べ物ならおいしくてお腹がいっぱいになる、服ならオシャレで素敵な見た目になって自分に自信を持てる、機械なら効率的に仕事を進められるようになり売上・利益・収入を増やしやすくなる、など)、について顧客が理解して認識できる必要があります。

知る・発見

「知る・発見」の段階では、お客さんや見込み客が、自分(達)の提供している商品・サービスが世の中に存在していることを知ります。

そして、顧客の本能的・無意識的・意識的な欲求が強く、自分(達)の提供している商品・サービスが、まさに顧客の欲求を満足させる(と顧客自身が思い感じる)ものであった場合、顧客は長年探し求めていた宝物をやっと「発見」したような気持ちになります。

興味・関心

「興味・関心」の段階では、顧客は商品・サービスの存在を知って発見した後、顧客に本能的・無意識的・意識的な欲求があり、商品・サービスを購入して使えば欲求を満たせるかもしれないと顧客が思った場合、顧客は商品・サービスについて興味・関心を持ちます。

顧客が興味・関心を持つことで、商品・サービスに関する情報を積極的に集めようとしたり、商品・サービスを欲しい気持ちが強くなりやすいです。逆に、顧客が興味・関心を持たなければ、商品・サービスを購入するための行動をすることはありません。

そのため、広告・宣伝・プロモーション・販売などでは、顧客が商品・サービスに興味・関心を持つように、欲求・五感を刺激するようにマーケティングする必要があります。

購入行動欲求の強化

購入行動欲求の強化の段階では、商品・サービスを、欲しい、買いたい、手に入れたい、使いたい、という気持ちが強まっていきます。

購入行動欲求(欲しい、買いたい、手に入れたい、使いたい、という欲求)は、顧客が商品・サービスについて、調べる、他の商品・サービスと比較する、お試し用のサンプルを使ってみる、口コミを聞く、広告・宣伝・プロモーションなどの影響を受ける、自分の習慣・生活・ライフスタイル・心身の状態が変わる、などによって変化します。

マーケティングが成功すれば、顧客の購入行動欲求は強化されて、今よりももっと商品・サービスが欲しくなります。

購入行動欲求が境界線を超える

「購入行動欲求が境界線を越える」とは、商品・サービスを「購入する」か「購入しない」かの境界線で、気持ちがゆれ動いている顧客や見込み客が、商品・サービスを購入する気持ち・感情になる瞬間の心理のことです。

人間は、商品・サービスを購入するかしないかはもちろん、ありとあらゆる様々な思考・意思決定・選択・判断・行動などを意識的にする前に、まず感情・気持ちが先に動いて強まります。そして、何をするか、何をしないか、を「感情的に」最初に決めます。そして次に、なぜその思考・意思決定・選択・判断・行動することにしたのかという理由を合理的に上手くつじつまが合うように考えます。

気持ち・感情の感じるままに決めたことを、後から論理的・合理的に考えたかのように見せるプロセスは、無意識・無自覚で行われることも非常に多いですし、自覚できることもよくあります。

「購入行動欲求が境界線を越える」心理は、「MOT(モット、エムオーティー)」と呼ばれる言葉と似ています。MOTは「Moment Of Truth(モーメント・オブ・トゥルース) 」の略で、元々の意味は、闘牛士と闘牛との戦いで勝利と敗北が決まる瞬間のことです。そこから意味が派生して、「決定的瞬間」「とどめを刺す」「正念場」「決着の時」などを意味する表現になりました。マーケティングでのMOTは、お客さんや見込み客が商品・サービスの購入を決定する瞬間のことです。

購入行動の決断・決定

購入欲求が、買うか買わないかの心理的境界線を越えると、「購入行動の決断・決定」の段階になり、購入する(ために行動する)ことを心の中で決めます。

購入行動

「購入行動」の段階では、実際に商品・サービスを手に入れて使うために必要な行動を起こします。

具体的には、店員に注文を伝える、申し込み書類に記入する、商品・サービスを販売している場所に行く、注文画面のフォームに入力する、予約の連絡をする、お金を支払う、などなどです。

もし購入行動の時点で、購入するための準備ができていなければ、準備のための行動を行います。例えば、購入に必要なお金を銀行から引き出す、注文するために会員登録が必要であれば会員登録手続きをする、などです。

使用

手に入れた商品・サービスを「使用」する段階です。顧客は、商品・サービスを実際に使用することで、本能的・無意識的・意識的な欲求が満たされるかどうか確認します。そして、欲求がどの程度満たされるかによって、次の購入行動の参考にします。

常に顧客が行う可能性がある心理・行動

消費者行動モデルのプロセスの中で、顧客が常に行う可能性がある心理・行動について紹介し説明していきます。

記憶

お客さん・見込み客は、商品・サービスの存在そのものや、商品・サービスに関わる様々な情報・体験を、記憶していきます。顧客は、欲求を満たすと感じる情報・体験の記憶を多く強く憶えているほど、購入行動を起こしやすくなります。

例えば、快感を(非常に強く)感じる、苦痛がやわらぐ・無くなる、感動して周りの人に話したくなる、嬉しくて大切な人だけにこっそりと教えたくなる、自分だけで独り占めしたくなる、などが欲求を満たすと感じる情報・体験です。逆に、欲求を満たすと感じる情報・体験の記憶が少なく弱い場合や、欲求を満たせないと感じる情報・体験の記憶が多く強く憶えているほど、購入するための行動は起こりにくくなります。例えば、快感を感じることが少ないか全く無い、苦痛を(非常に強く)感じる、怒り狂ってクレーム・文句を言いたくなる、二度と関わりたくないと感じる、などが欲求を満たせないと感じる情報・体験です。

そのため、顧客が商品・サービスを購入するためには、商品・サービスが欲求を満たせると信じられる情報・体験について記憶するようにマーケティングする必要があります。

情報収集

顧客は常に情報収集をしている可能性があります。消費者行動モデルの種類によっては、商品・サービスの存在を知った後など、購入までのプロセスの一時期だけ情報収集することになっているモデルもあります。しかし、実際の人間の行動を見てみると、情報収集は欲求を持ってから、商品・サービスを購入して使用し、使い終わった後も、情報収集をしていることがあります。

なぜ情報収集をするかというと、根本的な理由としては、本能的・無意識的・意識的な欲求を解消して満足する(方法・手段を探す)ためです。あるいは、本能的・無意識的・意識的な欲求が派生して、情報収集する行動そのものが、「情報を集めたい」という欲求になっていたり、快感を感じるようになっていることもあります。

そのため、顧客は購買行動に関わる全てのプロセスの中で常に、情報収集していると思って、自分(達)の商品・サービスについて買うか買わないか考えていると思って、マーケティングしていくことが重要です。マーケティングをしていくことが重要です。

試用・トライアル

「試用・トライアル」とは、商品・サービスを購入する前にお試しで使ってみることです。試用・トライアルは、商品・サービスを提供する側がマーケティングのために作った、お試し用の試供品・サンプルを使うことや、家族・恋人・パートナー・仲間・友人・知人などが使っている商品・サービスを借りたり分けてもらって使うことになります。

そのため、試用・トライアルは、自分(達)がお試し用のサンプル品を提供していない場合であっても、顧客は試用・トライアルをしている可能性があります。

比較

顧客は常に、自分(達)の商品・サービスと、他の商品・サービスを、比較している可能性があります。「比較」の段階がある消費者行動モデルでは、購入するまでの間に、比較のプロセスがあることが多いです。しかし、実際の顧客の行動を分析してみると、比較は、購入する前までだけではなく、購入した後でもすることがあります。

購入前に比較をする理由は、顧客にとって最も良い商品・サービスを購入するための情報収集や、顧客自身が選んだ商品・サービスを購入することに自信を持ちたい、などが考えられます。購入後に比較をする理由は、商品・サービスを購入したことは正しい選択だったと思いたい、買った商品・サービスを使ってみたが思っていたような結果が得られなかった(欲求が充分満足するまで満たされなかった)と感じたため他の商品・サービスを確認したり探したりしている、などが考えられます。

比較の段階では、顧客は購入する(購入した)ことについて、良い選択であると自信・確信を持てていない、不安や気になることがある、という可能性があります。そして、顧客が自信・確信を持てず、不安・不満がある状態が続けば、商品・サービスを購入しない、突然購入予約を取り消してキャンセルする、購入した商品・サービスの返品・返金を怒りながら訴える、など想像したくないようなことが起きやすくなります。

そのため、顧客が自信・確信を持てるような情報・体験、不安・不満を解消できるような情報・体験、を購入プロセスの中で常に提供することが大切です。具体的には、購入者の感想を見聞きさせる、顧客が信用・信頼している人物に商品・サービスをお勧めしてもらう、よくある質問に対する答えを伝える、デモンストレーションをする、などが例としてあります。

さらに、自分(達)の商品・サービスと、他の商品・サービスを比較した時に、顧客にとってのメリット・ベネフィット・USPなど売りになる魅力を常に伝えるようにマーケティングしていくことが重要です。

検討

顧客は常に、自分(達)の提供している商品・サービスを購入するかどうかを検討しています。人間は本能的・無意識的・意識的な欲求を持った時点から、どのような行動・選択をすれば欲求を最も満たして満足することができるかを無意識的・意識的に考えています。

そのため、自分(達)の提供している商品・サービスに関して、常に顧客が欲求を満たすことができる(と思える・信じられる)マーケティングをすることが重要です。

評判・口コミ・共有

評判・口コミ・共有は、消費者行動モデルの全てのプロセスで起きる可能性があります。消費者行動モデルによっては、評判・口コミ・共有は、商品・サービスの購入後に発生することになっていることもあります。しかし、実際は、商品・サービスを購入した後だけではなく、顧客が商品・サービスの存在を知ってから、あるいは知る前に噂として、評判・口コミ・共有が起きる可能性があります。

評判・口コミ・共有は、1人のお客さんや見込み客だけではなく、非常に多くの顧客や見込み客の購入欲求・購買行動に非常に強い影響を与える可能性があります。極端な例として、1つの評判・口コミ・共有で、売上・利益・収入が何倍・何十倍・何百倍以上に激増して大儲けすることもあれば、信頼・信用を失って収益が非常に下がり閉店・破産・倒産することもあります。

そのため、マーケティングを行う時は、ありとあらゆる評判・口コミ・共有が、ありとあらゆる時期・タイミングで、発生することを想定することが重要です。

評価

お客さんや見込み客は、購買行動の全てのプロセスの中で、商品・サービスへの評価を意識的・無意識的にしています。

お客さんや見込み客は、本能的・無意識的・意識的な欲求を持った時から、世の中に存在するありとあらゆる物事に対して、欲求をどの程度満たすことができるかを主観的・客観的に評価しています。

そして、欲求を満たすことができそうだと思う物事については欲しがって手に入れたくなり、欲求を満たすことができなさそうだと思う物事については欲しいと思わなくなります。

購入の準備

顧客は常に購入の準備を行う可能性があります。購入の準備とは、商品・サービスが手に入るお店や会場などの場所へ移動する、会員登録をする、資料請求する、対面・電話・メールなどで予約をする、商品・サービスの購入代金行の支払いに必要なお金を銀行から引き出す、購入日時をいつにするか計画を立てる、無駄遣いをせずに節約する、申し込み用紙に記入する、注文フォームに入力する、など購入のために必要なありとあらゆる行動のことです。

商品・サービスを購入する(代金を支払う、手に入れるための条件を満たす)までに、どれだけのお客さんや見込み客が、どれだけの購入準備をするかは、顧客の状況や、自分(達)が提供する商品・サービスによって様々です。いずれにしても、顧客は購入準備ができていて初めて、商品・サービスを購入して手に入れることができます。

そのため、マーケティングを行う時には、できるだけ多くの割合のお客さんや見込み客が、できるだけ早く購入準備を完了させ、今すぐいつでも商品・サービスを購入できる状態にするような仕組みを作ることが重要です。

購入しない

顧客は常に「購入しない」という選択肢を持っています。この「購入しない」という選択は非常に強力です。顧客は購買プロセスの全てで、時にはちょっとしたほんの小さなことがきっかけで、今までの購入したい気持ちを簡単に変えて、「購入しない」と決めることができます。たとえ商品・サービスを購入した後でも、顧客は、何か気に入らないことがあれば、購入の取り消し・キャンセル、返品・返金などを、時には非常に怒り狂いながら、すぐにいつでもしようとします。

そのため、マーケティングをする時は、常に顧客の欲求を、刺激して欲しい気持ちになり、充分に満たして満足できる(と顧客自身が信じられる)ようにすることが大切です。

顧客に対して常に行うこと

マーケティング、広告、宣伝、プロモーション

消費者行動モデルの全てのプロセスで、マーケティング、広告、宣伝、プロモーションを常に行うことが重要です。なぜなら、マーケティング、広告、宣伝、プロモーションが成功すれば、常に顧客の欲求を刺激して増強することができ、顧客が商品・サービスを欲しいと強く思いやすくなり、商品・購入する確率を限界まで上げることができるからです。

自分(達)の提供する商品・サービスが売れるようにするためには、顧客が商品・サービスに対して、欲求を満たすことができると評価する必要があります。そのため、広告・宣伝・プロモーション・販売などを行うときには、自分(達)の提供する商品・サービスが、顧客の欲求を充分に満足させるということを伝えます。そして、顧客に伝わり、最終的に、顧客が商品・サービスを購入したいと強く思うような評価をするように、マーケティングすることが重要です。

顧客は消費者行動モデルの購買行動プロセスを無限に繰り返す

顧客は、消費者行動モデルの根本法則で説明されている購買行動のプロセスを、無限に繰り返す、という特徴があります。

購買行動プロセスは、本能的・無意識的・意識的な欲求が生まれてから、商品・サービスを購入して使用するまで、あるいは購入後・使用後に口コミや共有をするまで、でいったん完了します。その後、顧客は購買行動プロセスのどれかの段階から、購買行動を繰り返します。

例えば、顧客が購入した商品・サービスを気に入って、また使いたい、もう1つ追加で欲しい、と思った場合は、「購入」の段階から購買行動を繰り返し、リピート購入をしたことになります。

他の例としては、顧客が商品・サービスを購入して使用した後で、思ったような効果が得られなかったため、他の商品・サービスを探していたら、新しい良さそうな商品・サービスを見つけた、という場合であれば、「使用」の段階から「知る・発見」の段階に移ったということになります。同じようなことが、1人の顧客の中で、人間社会や人類の歴史の中で、人間が生まれてから生きている間ずっと、無限に繰り返されています。

そのため、消費者行動モデルの購買行動プロセスは1回購入したら終わりではなく、常にずっと何度も無限に繰り返される不変的・普遍的な根本法則を含むプロセスなのです。

有名な消費者行動モデルの種類

消費者行動モデルの根本法則となる人間の行動・心理は、人類が誕生してから何千年あるいは何万年以上もの非常に長い歴史を持っています。しかし、人間の不変的・普遍的な購買行動が「消費者行動モデル」として、マーケティングや心理学などの分野でまとめられるようになったのは、人類の長い歴史から比べれば最近の出来事です。

それでは、具体的にどのような種類の消費者行動モデルがあるかを紹介します。これから紹介する消費者行動モデルは、有名で代表的な消費者行動モデルです。そのため、消費者行動モデルが売上・利益・収入を上げることに役立つと知っている人は、実際の現場のビジネスやマーケティングで使っていることもよくあります。そして、それぞれの消費者行動モデル、あるいは消費者行動モデルの種類を全体的に総合して見ていくと、消費者行動モデルの根本法則が一部使われている、一つ一つの消費者行動モデルを合体していくと消費者行動モデルの根本法則になる、ということが分かると思います。

つまり、究極的には、一つ一つの消費者行動モデルを必死になって覚えなくても、最初に説明した消費者行動モデルの根本法則さえ知っていれば良いのです。今ここで知った消費者行動モデルの根本法則は、他の消費者行動モデルをどれか1つだけ覚えるよりも、人間の実際の購買に関する心理・行動について、深く理解することができ、しかも実際のビジネスやマーケティングでお金を稼いで売上・利益・収入を上げるために使いやすいのです。

- AID(アイド)

- AIDA(アイダ)

- AIDMA(アイドマ)

- AISAS(アイサス)

- AISCEAS(アイセアス、アイシーズ)

- AIDCA(アイドカ)

- AIDCAS(アイドカス)

- AFLAR(アフラー)

- MOT(モット、エムオーティー)

- ZMOT(ズィーモット)

- FMOT(エフモット)

- SMOT(エスモット)

- VISAS(ヴィサス)

- SIPS(シップス)

- ULSSAS(ウルサス)

- DECAX(デキャックス)

- Dual AISAS(デュアルアイサス)

- AMTUL(アムツール)

- RsEsPs(レップス)

AID(アイド)

「AID(アイド)」は、世の中で初めて登場した消費者行動モデルです。

AIDは、Attention(アテンション)、Interest(インタレスト)、Desire(デザイアー)、の頭文字を取った言葉です。Attentionは「注意・注目」、Interestは「興味・関心」、Desireは「欲求・欲望・願望」、を意味しています。

AIDでは、まず商品・サービス(などに関する広告)に注目することで、興味・関心を持つようになり、そして商品・サービスが欲しくて手に入れたいという欲求・欲望・願望を持つようになる、という購買プロセスの消費者行動モデルです。

AIDは、現在世の中に存在している様々な消費者行動モデルの原点・元型とも言える消費者行動モデルです。消費者行動モデルの根本法則の購買プロセスの中から、注目、興味・関心、購入行動欲求の強化、の3つだけを取り出したモデルと考えることができます。もしくは、注目の中に知覚や認識も含まれていると考えることもできます。

AIDは消費者行動モデルの中でも非常にシンプルな購買プロセスになっているのが特徴です。そのため、覚えやすいのがメリットである消費者行動モデルです。デメリットとしては、人間の購買行動を大枠で考えているため、人間の購買行動の細かな変化について考えにくいです。

消費者行動モデルの歴史の流れとして、AIDが基になって、他の消費者行動モデルがどんどんと作られていくことになります。

AIDなどの消費者行動モデルに含まれている欲求・欲望・願望は、商品・サービスが欲しいという意識的な欲求を表していることがほとんどです。そして、消費者行動モデルについての多くのほとんどの説明、あるいは、消費者行動モデルについて語っている多くのほとんどの人は、商品・サービスの存在を知ってから欲求が発生すると言っています。もちろんその通りではありますが、実際は、商品・サービスの存在を知る前から、本能的・無意識的な欲求が存在しています。そして、本能的・無意識的な欲求が形を変えて、商品・サービスの存在を知ることで、商品・サービスを欲しいという意識的な欲求になっています。または、本能的・無意識的な欲求が形を変えた姿である、意識的な欲求が、さらに形を変えて、商品・サービスを欲しいという欲求に変化したりしています。

一般的に、消費者行動モデルに関する話では、顧客が商品・サービスの存在を知る前の時点で持っている、本能的・無意識的・意識的な欲求について、説明して話すことはほとんどありません。なぜなら、消費者行動モデルについて語る人が心理学についてはあまり詳しく知らない素人であることもよくあるからです。あるいは、本能的・無意識的・意識的な欲求について話すと、主な話題から大きくずれてしまうことになったり、話す時間に余裕が無かったりすることも理由として考えられます。

しかし消費者行動モデルの根本法則では、本能的・無意識的・意識的な欲求を元々持っているというところから人間の購買行動プロセスをモデル化して形にしています。そのため、他の消費者行動モデルを使う時も、消費者行動モデルの根本法則を基本にしながら使った方が、より現実の顧客の購買心理・行動に近い考え方を基にして広告・宣伝・プロモーション・販売などマーケティングを行いやすくなります。

AIDA(アイダ)

AIDA(アイダ)は、AIDに新たな要素を追加した消費者行動モデルです。

Attention(注意・注目)、Interest(興味)、にAction(アクション)を加えた消費者行動モデルです。

Actionとは「行動」のことです。 どのような行動か?というと、直接的には商品・サービスを購入する行動を意味しています。具体的には、財布からお金を取り出して商品・サービスの購入代金を店員に渡す、インターネット上の申し込みフォームに注文内容などを入力する、などの行動です。また、商品・サービスの購入に関する行動も含めることができます。例えば、予約申し込みの連絡をする、お店まで歩いて行く、インターネットを使って会員登録をする、などがあります。

AIDAは、消費者行動モデルの根本法則で言えば、顧客の「購入行動」(と「購入準備」)も含めてマーケティングを考えることができるフレームワークになっています。

AIDMA(アイドマ)

AIDMA(アイドマ)は、AIDAに新しい要素を追加した消費者行動モデルです。

Attention(注意・注目)、Interest(興味・関心)、Desire(欲求・欲望・願望)、Action(行動)、はAIDAと同じですが、Memory(メモリー)が加わりました。Memoryとは「記憶」という意味です。

AIDMAでは、商品・サービスを手に入れたいという欲求を持ってから、購入するまでの間に、商品・サービスに関する様々な情報や体験を「記憶する」ことが必要・重要であると考えます。そのため、AIDMAは、消費者行動モデルの根本法則で説明した、「顧客が常に行う可能性があること」の1 つである「記憶」が、欲求から購入行動までのプロセスにだけ当てはめられた消費者行動モデルであるとも言えます。

AIDMAの、長所は「記憶」という、実際の人間の購買心理・行動を取り入れたことです。一方、短所は、Desire(欲求)からAction(行動)までのプロセスでだけ、顧客は記憶をする、と勘違いしてしまいやすいことです。

Memory(記憶)が追加されたことによって、顧客が商品・サービスについて記憶するような方法を、広告・宣伝・プロモーションなどマーケティングをするときに意識して考えやすくなりました。実際の顧客の購買行動プロセスでは、顧客は、購入前から購入後までに手に入れた商品・サービスに関する情報・体験、広告・宣伝・プロモーションなどマーケティングの内容など、を記憶することができ、次の購入行動の参考にします。そのため、「記憶」は全ての購買行動プロセスで重要になると思ってマーケティングした方が、顧客の記憶に良い意味で残る(購入につながり売上・利益・収入が増える)広告・宣伝・プロモーションなどを作りやすくなり、ビジネスを成功させやすくなります。

AISAS(アイサス)

AISAS(アイサス)は、インターネットを利用したオンラインでの購買行動プロセスを示した消費者行動モデルです。

AISASは、Attention(注意・注目)、Interest(興味・関心)、Search(サーチ)、Action(行動)、Share(シェア)、の頭文字を組み合わせた言葉です。

AISASは、AIDAなどをもとにして作られたモデルです。そのため、AID、AIDA、AIDMAなどと同じような購買行動プロセスの要素を持っています。

AISASの特徴は、Search(サーチ)とShare(シェア)の「S」から始まる2つの要素です。Searchは「検索」、Shareは「共有」、という意味です。インターネットが使える時代や状態では、多くの顧客は、興味・関心を持った商品・サービスについて、インターネットで検索して情報収集することができます。そして、商品・サービスを購入した後や使用した後で、商品・サービスについての感想・評価などを、Webサイト・ブログ・SNSなどを使って情報発信して伝え、世界中の(多くの)人と簡単に共有することができます。

AISASは、消費者行動モデルの根本法則の説明で、「顧客が常に行う可能性がある「行動」の中から、「情報収集」を「興味・関心」と「行動」の間、「評判・口コミ・共有」を「行動」の後、だけに当てはめた消費者行動モデルと言うこともできます。

AISASの長所は、インターネットを利用している時の顧客の購買心理・行動にふさわしいモデルになっていることです。短所は、検索(情報収集)が興味・関心の後、共有(評判・口コミ)が行動の後、にだけすると誤解してしまいやすいことです。

消費者行動モデルの根本法則でも話していたように、情報収集、評判・口コミ・共有は、人間が購買行動プロセスの全てで常に行う可能性があります。また、顧客は、「情報収集」と「評判・口コミ・共有」を、インターネットを利用していない時、つまりオフラインの状態でもやっています。

そのため、マーケティングをする時には、お客さんや見込み客が、インターネットを利用しているオンラインの時はもちろん、インターネットを利用していないオフラインの時にも、情報収集(検索)と評判・口コミ・共有をすること想定しておいた方が良いです。

AISCEAS(アイセアス、アイシーズ)

AISCEAS(アイセアス、アイシーズ)は、AISASをさらに発展させた消費者行動モデル、あるいはAISASの購買行動プロセスをより詳しく説明した消費者行動モデル、と言えます。

AISCEASは、Attention(注目・注意)、Interest(興味・関心)、Search(検索)、Comparison(カンパリスン、コンパリソン)、Examination(エグザミネイション、イグザミネイション)、Action(行動)、Share(共有)です。Comparison(カンパリスン、コンパリソン)は「比較」、Examination(エグザミネイション、イグザミネイション)は「検討」、という意味です。消費者行動モデルの根本法則で、「顧客が常に行う可能性がある行動」として紹介した「比較」と「検討」の段階を、AISASの「検索」と「行動」の間に当てはめた消費者行動モデルがAISCEASである、と言うこともできます。

AISCEASの長所は、人間の購買心理・行動がAISASよりも詳しいプロセスになっていることです。短所は、「比較」と「検討」の段階が、「検索」と「行動」の間だけにしかないことです。実際の人間の購買心理・行動では、消費者行動モデルの根本法則でも説明しているように、購買行動プロセスの全てで、「比較」と「検討」を行う可能性があります。

そのため、顧客は、「注目・注意」の段階から「行動」後の段階まで、常に、どの商品・サービスを買うか比較し、商品・サービスを買うか買わないか検討している、と思ってマーケティングに取り組むことで、最終的に売上・利益・収入を増やし、企画・開発・広告・宣伝・プロモーション・販売・プロジェクト・事業・ビジネスを成功させることができます。

AIDCA(アイドカ)

AIDCA(アイドカ)はAIDAなどを発展させた消費者行動モデルです。

AIDCAは、Attention(注意・注目)、Interest(興味・関心)、Desire(欲求・欲望・願望)、Conviction(コンヴィクション)、Action(行動)、の頭文字を組み合わせた言葉です。Convictionとは「確信」「信念」「説得」という意味です。

AIDCAでは、顧客は、「Desire」の段階で欲求・欲望・願望を持って強めます。次に、「Conviction」の段階で、商品・サービスに対して、「まさに自分が探し求めていたものである」という確信、「絶対に何が何でも欲しい、必ず手に入れたい」と思い感じるほどの強い信念、を持ちます。そして「Action」の段階で購入するために行動します。

AIDCAは、消費者行動モデルの根本法則で話した「購入行動欲求が境界線を越える」「購入行動の決断」を、「Conviction(確信・信念)」に形を変えてAIDAに追加した消費者行動モデル、と言うこともできます。

AIDCAの特徴は、Conviction(確信・信念)をAIDAの購買行動プロセスに追加したことで、より細かく詳しく、人間の購買心理・行動を理解しやすくなったことです。顧客が、自分(達)の提供する商品・サービスを購入すると決める確信・信念を持つには、顧客のニーズ・ウォンツ・欲求を刺激し、論理的にも感情的にも「(絶対)に欲しい」と思う、広告・宣伝・プロモーション・販売などのマーケティングを行うことです。

AIDCAS(アイドカス)

AIDCAS(アイドカス)は、AIDCAにさらに新しい購買心理・行動の要素を追加した消費者行動モデルです。

AIDCASは、Attention(注目・注意)、Interest(興味・関心)、Desire(欲求・欲望・願望)、Conviction(確信・信念)、Action(行動)、Satisfaction(サティスファクション)、の頭文字を取って組み合わせた言葉です。Satisfactionとは「満足」という意味です。

AIDCASでは、顧客は商品・サービスを購入して手に入れる行動をした後、あるいは商品・サービスを使用した後、どれほど満足を感じたか評価します。消費者行動モデルの根本法則で説明した「顧客が常に行う可能性がある行動」の1つである「評価」が、「行動」あるいは「使用」の後にだけある消費者行動モデルとも言えます。

AIDCASの長所は、Satisfaction(満足)の段階が、Action(行動)の段階の後に追加されることで、顧客の購買心理・行動をAIDCAよりも詳しく表した消費者行動モデルになっていることです。短所としては、「行動」の段階の後にだけ、満足に関する評価だけをするモデルになっているため、お客さんや見込み客が、「行動」した後以外の購買行動プロセスの中でする評価や、満足に関する評価以外の評価、をすることはないと誤解してしまいやすいことです。

実際の顧客の購買心理・行動では、全ての購買行動プロセスの中で、商品・サービスに関する「評価」をする可能性があります。そして、顧客が評価する内容は、商品・サービスについてどれほど満足したかが基本にはなりますが、満足度だけではありません。商品・サービスに関する、品質・クオリティー、長所・短所、スタッフの対応、コストパフォーマンス(費用対効果)、購入しやすさ、使いやすさ、信用度・信頼度、ブランドイメージ、リピート購入したいかどうか、など様々なことについて評価をする可能性があります。

そのため、マーケティングを行う時には、顧客は、商品・サービスそのものはもちろん、商品・サービスを提供している人・企業・団体などについて、ありとあらゆる評価をすると思って取り組んだ方が、商品・サービスをより多く、しかも顧客が満足感を強く感じるように、販売しやすくなります。そして、お金を稼ぎ、売上・利益・収入を上げ、ビジネスを成功させやすくなります。

AFLAR(アフラー)

AFLAR(アフラー)は、インターネットの利用を想定した消費者行動モデルです。

AFLARは、Attention(アテンション)、Feeling(フィーリング)、Logical(ロジカル)、Action(アクション)、Relationship(リレーションシップ)、の頭文字を組み合わせた言葉です。Attentionは「注目」「注意」、Feelingは「感情」「印象」「興奮」、Logicalは「論理的」「合理的」、Actionは「行動」、Relationshipは「関係」「結びつき」、という意味です。

AFLARでは、顧客は、まず商品・サービスに注目します。次に、商品・サービスが欲しいと思う感情が生まれます。そして顧客自身が、論理的・合理的だと思う方法で他の商品・サービスと比較して検討することで、商品・サービスを購入するのが合理的で筋が通っていると思うようになります。すると、顧客は商品・サービスを購入して手に入れるために行動します。そして顧客は、商品・サービスの存在を知ってから購入して使用するまでの体験・経験を、SNS・ブログ・Webサイトなどオンラインや、実際に人と対面で会うオフラインで、共有します。

AFLARでは、顧客の購買心理・行動のプロセスをAISDC3AES(アイスドシースリーエース)というさらに細かい段階に分けます。AISDC3AESは、Attention(注目)、Interest(興味・関心)、Search(検索)、Desire(欲求)、Compare(コンペア、カンペア)、Consideration(コンシダレイション)、Confidence(コンフィデンス)、Action(行動)、Exciting(エキサイティング)、Share(共有)の頭文字を組み合わせた言葉です。Compareは「比べる」「比較する」、Considerationは「よく考えること」「検討」「考慮」「熟慮」「考察」、Confidenceは「信用」「信頼」「自信」「確信」、Excitingは「興奮させる」「刺激的」「胸躍る・心躍る」「面白い」「ワクワクする」、という意味です。

AFLARの5要素とAISDC3AESがどのように対応しているかというと、Attention(注目)がAttention(注目)、Feeling(感情)がInterest(興味・関心)・Search(検索)・Desire(欲求)、Logical(論理的・合理的な検証)がCompare(比較)・Consideration(検討)・Confidence(信用・信頼・自信・確信)、Action(行動)がAction(行動)、Relation(関係)がExciting(興奮)・Share(共有)、に対応しています。

AISDC3AESでは、顧客は、まず「Attention(注目)」の段階として、商品・サービスの存在に「注目」します。次に、「Feeling(感情)」の段階として、「興味・関心」が生まれると、商品・サービスについてインターネットなどで「検索」し、欲しいという「欲求」が生まれます。次に、「Logical(論理的・合理的な検証)」の段階として、他の商品・サービスと「比較」して、購入するかどうかを「検討」し、商品・サービスを購入することへの「確信」を得ます。そして「Action(行動)」の段階で、商品・サービスを購入します。その後、「Relation(関係)」の段階では、顧客は商品・サービスに注目してから購入して使用するまでの体験の中で「興奮」を感じると、オンラインでもオフラインでも様々な方法で「共有」しようとします。

AFLARの特徴は、人間の購買心理・行動のプロセスを、大きな要点だけの少ないプロセスで簡単に表現されていると同時に、細かく詳しいプロセスも表現していることです。

MOT(モット、エムオーティー)

MOT(モット、エムオーティー)は、消費者行動モデルの根本法則の「購入行動欲求が境界線を越える」心理でもすでに紹介したように、お客さんや見込み客が、商品・サービズの購入を決定する瞬間のことです。

MOTは時代の流れ・変化に合わせていくつか新しい種類が増えようになりました。

- ZMOT(ズィーモット、ジーモット)

- FMOT(エフモット)

- SMOT(エスモット)

- TMOT(ティーモット)

ZMOT(ズィーモット、ジーモット)

ZMOT(ズィーモット、ジーモット)は「Zero Moment Of Truth(ゼロ・モーメント・オブ・トゥルース)」を略した言葉です。ZMOTは、顧客や見込み客は、商品・サービスを購入するために店へ行く前に、事前に商品・サービスについてインターネットなどを使って調べ、購入する商品・サービスを店へ行く前にもうすでに決めているという購買心理・行動、あるいは商品・サービスの購入決めた瞬間のことです。

FMOT(エフモット)

FMOT(エフモット)は、「First Moment Of Truth(ファースト・モーメント・オブ・トゥルース)」の略です。FMOTでは、顧客や見込み客は、お店などで商品・サービスを見てから、購入するどうかを決める心理・行動、あるいは購入を決めた瞬間、のことです。

SMOT(エスモット)

SMOT(エスモット)は、「Second Moment Of Truth(セカンド・モーメント・オブ・トゥルース)」を略した言葉です。SMOTは、顧客が商品・サービスを購入して使ってみた後に、もう一度同じ商品・サービスを購入するかどうかを決める心理・行動、あるいは購入を決めた瞬間、のことです。

TMOT(ティーモット)

TMOT(ティーモット)は、「Third Moment Of Truth(サード・モーメント・オブ・トゥルース)」の略です。TMOTは、顧客が商品・サービスを使い続けていくなかで、同じ商品・サービス・ブランドを今後も買い続けていく(ファン・大ファン・愛用者・ヘビーユーザーになる)かどうかを決める心理・行動・瞬間のことです。

MOT・ZMOT・FMOT・SMOT・TMOTは、顧客がいつどの瞬間にどこで購入するかどうかを決めるかがそれぞれ違っています。しかし、消費者行動モデルの根本法則での「購入行動欲求が境界線を超える」は、顧客が商品・サービスの購入を決める時期や場所をあえて特に決めていません。

顧客や見込み客が商品・サービスを購入する時期と場所を決めてしまうと、具体的にはなりますが、必ず例外になる出来事・状況が起こりやすくなり、そもそも消費者行動モデルの根本法則が使えなくなってしまう可能性があります。

そのため、消費者行動モデルの根本法則では、「購入行動欲求が境界線を超える」という表現・段階にすることで、常にどんなときでも消費者行動モデルの根本法則を使いやすくしています。

MOT・ZMOT・FMOT・SMOT・TMOTは、いつどこで顧客が商品・サービスの購入をするかは違っていますが、購入するかどうかを感情的・論理的に決めていることは共通していて同じです。そのため、MOT・ZMOT・FMOT・SMOT・TMOTは、消費者行動モデルの根本法則の「購入行動欲求が境界線を超える」(とその次に紹介した「購入行動の決定・決断」)が形を変えた人間の心理・行動であるとも言えます。

VISAS(ヴィサス)

VISAS(ヴィサス)は、SNSなどインターネットを利用してコミュニケーションする人が多い時代・状況を想定した消費者行動モデルです。

VISASは、Viral(バイラル)、Influence(インフルエンス)、Sympathy(シンパシー)、Action(アクション)、Share(シェア)、の頭文字を取ってつくった言葉です。Viralは「評判」「口コミ」、Influenceは「影響」、Sympathyは「共感」、Actionは「行動」、Shareは「共有」、を意味しています。

VISASでは、顧客は、まず商品・サービスについての評判や口コミを、Webサイト・ブログ・SNSなどのオンライン(あるいは実際に対面するオフライン)で見聞きします。そして、評判や口コミの影響を受け感化・誘導・感応され、商品・サービスに関するストーリー・歴史・開発者の想い・特徴・メリット・ベネフィットなどについて共感・共鳴・賛成します。そして、商品・サービスを購入して手に入れるための行動をします。その後、購入した商品・サービスについての感想・気持ち・意見・感動・評判・口コミなどを、Webサイト・ブログ・SNSといったオンライン上でのコミュニケーションや、オフラインの対面での会話、その他に電話やメールでのやりとり、など通して共有します。

VISASは、消費者行動モデルの根本法則で言えば、「注目」がViral、「興味・関心」と「購入行動欲求の強化」がInfluence(影響)とSympathy(共感)、「購入・行動」がAction(行動)、「評判・口コミ・共有」がShare(共有)、に形を変えた消費者行動モデルだと考えることもできます。

SIPS(シップス)

SIPS(シップス)は、VISASなどと同じく、インターネットやSNSを日常的によく利用する人々の購買行動プロセスを表した消費者行動モデルです。

SIPSは、Sympathize(シンパサイズ)、Identify(アイデンティファイ)、Participate(パーティシペイト)、Share & Spread(シェアアンドスプレッド)、の頭文字を取った言葉です。Sympathizeは「共感する」「共鳴する」「賛成する」、Identifyは「確認する」「識別する」「見分ける」「見極める」、Participateは「参加する」「加わる」「関係する」、Share & Spreadは「共有して広め伝える」、などの意味を表す言葉です。

SIPSでは、顧客は、SNSなどインターネット上で、あるいは直接対面するオフラインで、商品・サービスに関する情報・体験に触れて共感します。共感すると、次に、インターネットなどを使って、商品・サービスについて調べ、自分が本当に求めている商品・サービスなのか確認して見極めます。そして、自分が本当に求めている商品・サービスだと思えば、その商品・サービスに関わる活動に参加します。具体的には、商品・サービスを購入するのはもちろん、商品・サービスに関するイベント・企画・キャンペーンなどに参加することも含まれます。そして、商品・サービスに関する情報・体験・感想・意見・魅力・感動などを、SNSやブログといったインターネット上でのツールやオンラインサービスを使って、自分の家族・パートナー・友人・知人など様々な(多くの)人と共有し、伝え広めようとします。

SIPSは、消費者行動モデルの根本法則で紹介した、「興味・関心」と「購入行動欲求の強化」がSympathize(共感する)、「情報収集」と「検討」がIdentify(確認する)、「試用」「購入・行動」「使用」がParticiate(参加する)、「評判・口コミ・共有」「評価」がShare & Spread(共有して広め伝える)、に形を変えた消費者行動モデルとも言うことができます。

ULSSAS(ウルサス)

ULSSAS(ウルサス)は、VISASやSIPSなどと同じく、お客さんや見込み客がSNSなどインターネットをよく利用することを想定した消費者行動モデルです。

ULSSASは、User generated contents(ユーザー・ジェネレイテッド・コンテンツ)、Like(ライク)、Search1(サーチ1)、Search2(サーチ2)、Action(アクション)、Spread(スプレッド)、の頭文字を取った言葉です。User genarated contents(UGC)は「ユーザーが作成したコンテンツ」、Likeは「好き」「好み」「お気に入り」、Search1・2は「調べる」「検索」、Actionは「行動」、Spreadは「広がる」「拡大」、という意味です。

ULSSASでは、お客さんや見込み客は、まずSNSやブログなどインターネットを利用して情報発信している人(ユーザー)が作成した(商品・サービスに関する)記事・写真・動画・音声などのコンテンツを見聞きします。次に、ユーザーが作成した好きなコンテンツに対して、「いいね!」「お気に入りにする」など好みであることを反応・行動で示します。そして興味・関心が強まると、商品・サービスについて、SNSを使って検索して調べるようになります。さらに興味・関心が強まると、商品・サービスについて、検索エンジンを使ってインターネットでキーワードを入力して本格的に検索して調べるようになります。そして、顧客は商品・サービスを購入して手に入れるための行動をします。その後、顧客は商品・サービス(の購入)に関する情報・体験を、SNS・ブログ・Webサイトなどオンラインサービスを使ってインターネット上で共有して広める行動をします。

ULSSASは、消費者行動モデルの根本法則を、SNSなどインターネットを頻繁に使う時代・状況に合うように、「知る・発見」がUser genarated contents(ユーザーが作成したコンテンツ)、「興味・関心」がLike(好き・お気に入りであることを示す行動)、「情報集」がSearch1(SNSを使った検索)・Search2(検索エンジンを使った一般的なキーワード検索)、「購入・行動」がAction(行動)、「評判・口コミ・共有」がSpread(広める)、に形に変えた消費者行動モデルと言うこともできます。

DECAX(デキャックス)

DECAX(デキャックス)は、インターネットを日常的によく使う人を対象にした、「コンテンツマーケティング」というマーケティング方法を主に使うことを想定した消費者行動モデルです。

DECAXは、Discovery(ディスカバリー)、Engagement(エンゲージメント)、Check(チェック)、Action(アクション)、eXperience(エクスペリエンス)、の文字を組み合わせた言葉です。Discoveryは「発見」、Engagementは「約束」「関与」「契約」、Checkは「確認する」「調べる」「検査する」、Actionは「行動」、eXperienceは「経験」「体験」、を表す言葉です。

DECAXでは、顧客は、SNS・ブログ・Webサイトといったインターネット上などで、商品・サービス(に関する記事やニュース)を発見します。次に、何度か商品・サービスに関する情報・体験(を提供している人・企業・団体など)に触れて関わることで、顧客と商品・サービスを提供する側との間で、人間関係や信頼関係が構築されていきます。次に、顧客は、商品・サービスが自分の求めている欲求を本当に満足させるものかどうか、商品・サービスを提供する人・企業・団体などが本当に信用・信頼できるかどうか、などについて評判や口コミといった様々な情報を、SNS・ブログ・Webサイトなどのオンライン、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌・本などのメディア、家族・友人・知人などに直接会ってオフラインで話を聞く、などの方法で調べて確認します。そして顧客は、商品・サービスを購入して手に入れれば欲求を満たして満足することができる、商品・サービス(を提供している人・企業・団体など)か信用・信頼できる、と思い信じるようになれば、商品・サービスを購入するために行動します。顧客は商品・サービスの購入後に、商品・サービス(に関する情報)を発見してから購入して使用するまでの体験や、商品・サービスを使用した感想・意見・評価・体験・体感・感動などを、SNS・ブログ・Webサイトなどインターネット上のオンラインサービスや、電話・メール、対面での会話などオフライン、などでコミュニケーションを取りながら共有します。

DECAXの特徴は、購買心理・行動プロセスを、顧客視点で表現している消費者行動モデルであることです。消費者行動モデルの多くは商品・サービスを提供する側の視点で購買行動プロセスを表していることが多いです。しかし、DECAXは、インターネット上の記事・ニュース・広告・宣伝・プロモーションなどを「顧客が」発見し、商品・サービスを提供している側と顧客が関係を築き、商品・サービスについて顧客が調べ、商品・サービスを手に入れるために「顧客が」行動し、「顧客が」体験・経験したことを共有します。つまり、お客さんや見込み客が体験する心理・行動を軸にして消費者行動モデルにしています。

DECAXは、消費者行動モデルの根本法則である「知る・発見」「情報収集」「比較」「検討」「購入・行動」「使用」「評価」「共有」を、顧客の視点で表現する形に変えた消費者行動モデルとも言えます。

Dual AISAS(デュアルアイサス)

Dual AISAS(デュアルアイサス)は、AISASをさらに発展した消費者行動モデルです。

Dual AISASでは、通常のAISASに「新たなAISAS」が追加されました。新たなAISASとは、Activate(アクティベート)、Interest(インタレスト)、Share(シェア)、Accept(アクセプト)、Spread(スプレッド)、です。Interest(興味・関心)、Share(共有)、Spread(拡散)、は他の消費者行動モデルと同じ意味です。Activateは「活性化する」「活動的にする」「反応を促進する」、Acceptは「受け入れる」「認める」「信じる」、という意味です。

Dual AISASでは、購入するための消費者行動モデルである通常のAISAS(Attention(注意・注目)、Interest(興味・関心)、Search(サーチ)、Action(行動)、Share(シェア))に加えて、商品・サービスを広めるための消費者行動モデルである新しく追加されたAISASでは、お客さんや見込み客が商品・サービスを他の人に広める時の心理・行動のプロセスを表しています。

具体的には、まず商品・サービスに関する情報を、顧客や見込み客がSNSなどで見つけた時から、商品・サービスを広めるプロセスが活性化します。顧客や見込み客が、商品・サービスに関する情報を見聞きして興味・関心を持つと、SNS・ブログ・Webサイトなどインターネット上のオンラインサービスを使って共有します。そして、1人の顧客や見込み客が共有した情報を、さらに他の人が見付けて受け入れ信じるようになります。すると商品・サービスに関する情報を受け入れて信じた人は、SNSなどで情報を共有して、さらに商品・サービスに関する情報を広めることになります。

Dual AISASの特徴は、商品・サービスを、購入するプロセスである今までのAISASと、広めるプロセスであるAISAS、2種類のAISASが組み合わさることで、実際の顧客や見込み客の購買心理・行動プロセスにより近くなったことです。

Dual AISASで新登場したAISASは、消費者行動モデルの根本法則の、購買行動プロセスを繰り返すことと「知る・発見」がActivate(活性化)、「興味・関心」がInterest(興味・関心)、「評価」と「興味・関心」がAccept(受け入れて信じる)、「評判・口コミ・共有」がShare(共有)とSpread(広める)、に形を変えてなった消費者行動モデルと言うこともできます。

AMTUL(アムツール)

AMTUL(アムツール)は、AIDMAなどを、発展・変化させた消費者行動モデルです。

AMTULは、Awareness(アウェアネス)、Memory(メモリー)、Trial(トライアル)、Usage(ユーセージ)、Loyalty(ロイヤリティ)、の頭文字を取った言葉です。Awarenessは「認識」「気付き」「自覚」「意識」、Memoryは「記憶」、Trialは「試用」「試し」、Usageは「使用」「利用」「慣習」、Loyaltyは「忠誠(心)」「忠愛」「忠義」、という意味です。

AMTULでは、顧客は、まず商品・サービスの存在を知って認識し、次に記憶します。そして、商品・サービスを試しに使ってみて、気に入れば、繰り返し慣習的に使用・利用するようになります。さらに、気に入った状態が続けば、商品・サービスに対する忠誠心が強くなり、ファン・大ファン・ヘビーユーザー・愛用者になります。

AMTULの特徴は、顧客が商品・サービスを購入した後の購買心理・行動のプロセスまで表していることです。

AMTULは、消費者行動モデルの根本法則で説明している、「注目」「認識」「知る・発見」がAwareness(認識)、「顧客が常に行う可能性がある行動」である「記憶」がMemory(記憶)、「試用・トライアル」がTrial(試用)、「購入・行動」「使用」のプロセスを1回あるいは何度か繰り返すことがUsage(慣習的な使用・利用)、「購入・行動」「使用」を短期間で頻繁に何度も何度も繰り返したり、数ヶ月・数年・数十年など一般的な顧客に比べて長期間繰り返すことがLoyalty(忠誠・忠誠心・忠愛)、として表現している消費者行動モデルであるとも言えます。

RsEsPs(レップス)

RsEsPs(レップス)は、プロモーションをする時のことを想定した消費者行動モデルです。

RsEsPs(レップス)は、Recognition(レコグニション)、Experience(エクスペリエンス)、Purchase(パーチェス)、Search(サーチ)・Share(シェア)・Spread(スプレッド)、の頭文字を取って作った言葉です。Experience(体験・経験)、Search(調べる・検索)・Share(共有)・Spread(広める、拡散)は、他の消費者行動モデルと同じような意味です。Recognitionは「認識」、Purchaseは「購入」「取得」「獲得」、という意味です。

RsEsPsでは、まず「Recognition(認識)」の段階で、顧客や見込み客は、広告・宣伝・プロモーション・SNS・ブログ・Webサイト・テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・本・口コミ・うわさなどを見聞きして、商品・サービスがあると知って認識します。次に「Experience(体験・経験)」の段階では、顧客や見込み客は興味・関心を持つと、商品・サービスのサンプルや試供品をお試しで使い、体験・経験します。そして、「Purchase(購入)」の段階で、商品・サービスを気に入れば、購入します。また、Recognition(認識)からPurchase(購入)までの全てのプロセスの中で、顧客は商品・サービスについて、検索・共有・拡散をする可能性があります。

RsEsPsの特徴は、顧客や見込み客が検査・共有・拡散を常にする可能性がある消費者行動モデルになっていることです。実際の人間の不変的・普遍的な購買心理・行動をもとに独自に創った消費者行動モデルの根本法則では、お客さんや見込み客が、情報収集、評判・口コミ・共有、を常に行う可能性があるのは当たり前なのですが、一般的な消費者行動モデルでは検索・共有・拡散をするタイミングが購入後などに限定されていることが多いです。しかし、RsEsPsは、顧客や見込み客がいつでも検索・共有・拡散をすることを想定しているため、実際の人間の購買心理・行動に近づいた消費者行動モデルになっています。

消費者行動モデルの根本法則まとめ

消費者行動モデルの根本法則は、不変的・普遍的で、実際の人間の本質的な様々な消費者行動モデルのおおもとになっています。それは、紹介したそれぞれの消費者行動モデルを見てみるとよくわかってくると思います。

それぞれの消費者行動モデルは、消費者行動モデルの根本法則が形を一部変えたものになっています。つまり、消費者行動モデルの根本法則さえ知って理解しておけば、ほとんど全ての消費者行動モデルについて、そもそもいちいち覚える必要はなくなるので楽ですし、覚える時もすぐに理解することができ、しかもひとつひとつの消費者行動モデルを学ぶよりも人間の購買心理・行動について深い理解と洞察力を手に入れることができるようになってきます。

そして、消費者行動モデルの根本法則は、DRM(ダイレクト・レスポンス・マーケティング)とも非常に相性が良くなるように創っています。もちろん、他のマーケティング方法とも相性が良いです。そのため、消費者行動モデルの根本法則やそれぞれの消費者行動モデルを使うことで、広告・宣伝・プロモーション・販売などのマーケティングをさらに成功させやすくなり、売上・利益・収入をさらに増やし、ビジネス・経済的成功をさらに手に入れやすくなります。